Ausgabe

Ani ha-schira – Ich bin die Poesie Dank für ein Lebensgeschenk an Karl Neuwirth s.A.

Gundula Schiffer

„Je suis la poésie“ bekannte Paul Celan auf Französisch. „Schira“ (Poesie), im Hebräischen auch ein Frauenname, lautet der Titel von Samuel Agnons letztem grossem Jerusalem-Roman, dessen deutsche Übersetzung von Tuvia Rübner Karl Neuwirth zeitweise begleitete.

Inhalt

Mir begegnete „Schira“ zuerst in der Gestalt Karl Neuwirths (1943–2016). Ich lernte ihn im Herbst 2000 als Erstsemester der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft in München kennen: ausgerechnet in einer Übung „Koran für Komparatisten“. Ich war sehr neugierig damals, auf fremde Sprachen und Kulturen, vor allem auf deren Klänge in der Dichtung. Das heute weltweit berühmte Lyrik Kabinett, zu dessen Aufbau Karl Neuwirth wesentlich beitrug, brachte damals seine Bestände noch in unseren Seminarräumen unter. Mit Gedichtbänden und Übersetzungen in allen erdenklichen Sprachen ringsum, gerahmten Gedichten an der Wand – so einer Strophe aus Goethes West-östlichem Divan: „So, mit morgenroten Flügeln / Riss es mich an deinen Mund“ – lauschte ich einer Sure vom Kassettenrekorder, bevor es ans close reading mit Hilfe von Transkriptionen ging. Damals ahnte ich noch nicht, dass ich Karl Neuwirth einst verdanken würde, was heute den Grossteil meines Lebens ausmacht: die Liebe zur Poesie und zum Hebräischen.

Übrigens gibt es eine kuriose biographische Gemeinsamkeit zwischen uns: Beide begannen wir, klassisches Chinesisch zu lernen, bevor wir zu Hebraisten wurden. Mit zwei wissenschaftlichen Übungen zog Karl Neuwirth mich in den Bann des Hebräischen und lehrte mich literaturwissenschaftliche „Tiefenbohrung“, wie er es nannte: Die Psalmen und ihr Echo bis in die Moderne (Wintersemester 2001/02) und Einführung in die hebräische Poesie (Wintersemester 2003/04). Auf Januar 2002 ist ein kleines Gedicht von mir mit dem Titel YHWH ‒ psalm datiert, das Spuren von Neuwirths Transkriptionskonvention trägt: „oh adona-y wa-layla“. Mit „bis ich finde Psalm / das Fossil deiner Freude / manchmal / glaubend“ sind Verse daraus in mein Lyrik-Debüt Süden über meinem Buch1 eingegangen. In diesen Seminaren habe ich zentrale Texte unserer jüdisch-christlichen Religion erst wirklich entdeckt und poetologisch durchleuchten gelernt. Karl Neuwirth blieb der Einzige, der Vergleichbares zwischen den Versen Ezra Pounds und denen des Psalmisten fand. Gespräche mit ihm glichen einem Rundflug durchs Archiv der Weltpoesie: Er konnte das meiste auswendig, sprang von Jehuda Halevi zu Konrad Weiss, über Else Lasker-Schüler zu einem seiner „Leib-und-Magen-Autoren“ Gerard Manley Hopkins.

Mit dem Hebraicum wurde ich Karl Neuwirths Privatschülerin und das von ihm gepflegte Wort „Poesie“ nahm ich mit in die Promotion, zu deren Thematik er mich inspirierte: Beredtheit der Form. Die (graphische) Deutung biblisch-hebräischer Poesie in der deutschen Übersetzung von Moses Mendelssohn, erkundet anhand des 68. Psalms. Diese Gespräche mit ihm, von respektvoller Zuneigung getragen, empfand ich als grosses Privileg. Mit der ihm eigenen Grosszügigkeit und Bescheidenheit teilte Karl Neuwirth sein immenses Wissen mit mir, das mich beeindruckte, zuweilen fast beängstigte, in erster Linie aber berührte. Bei diesem Privatgelehrten hatte die existentielle Bedeutung von Literatur, von Gedichten ihren natürlichen Platz. Bevor ich beispielsweise die Geschichte von der Opferung bzw. „Bindung“ Isaaks selbst las, hörte ich sie aus dem Munde Karl Neuwirths in Buber-Rosenzweigs deutscher Übersetzung mit dem Ziel, mir die signifikante syntaktische Struktur des Hebräischen zu illustrieren: „Nimm doch deinen Sohn, deinen Einzigen, den du liebst, Jizchak“ (Gen 22,2; „Verdeutschung“ von 1979 [1954]). Denn wenn es später häufiger vorkam, dass ihm beim Zitieren von Dante-Versen oder eines Vergil-Gedichts die Stimme versagte und die Tränen kamen, so hat er doch kaum je etwas Persönliches preisgegeben, sich niemals beklagt, über niemanden schlecht geredet und sich gleichsam hinter die Reden der Dichtungen gestellt, für die er da war. Für Karl Neuwirth war es darum auch selbstverständlich, dass ich Modernhebräisch sprechen und dafür nach Jerusalem gehen wollte. Er erzählte mir von der Geburt seines ersten Sohnes in Jerusalem, wie man zu ihm gesagt hatte: „Jesch lĕcha ben / Sie haben einen Sohn“. Nur jene Sprache, mit der man eine Lebensbeziehung eingeht, entfaltet solche emotionalen Echos. Bewundert habe ich auch, wie er mir als echter Mittler und voller Hochachtung immer wieder Gemeinsames zwischen Judentum, Christentum und Islam vor Augen führte. Ich erinnere mich an ein Purim-Fest in der Synagoge ebenso wie an Besuche des griechischen-orthodoxen G’ttesdiensts und des Stundengebets der Benediktinerinnen. Da spürte ich, mein Lehrer ist auf unorthodoxe Weise fromm. Gedicht und Gebet entspringen derselben Wurzel.

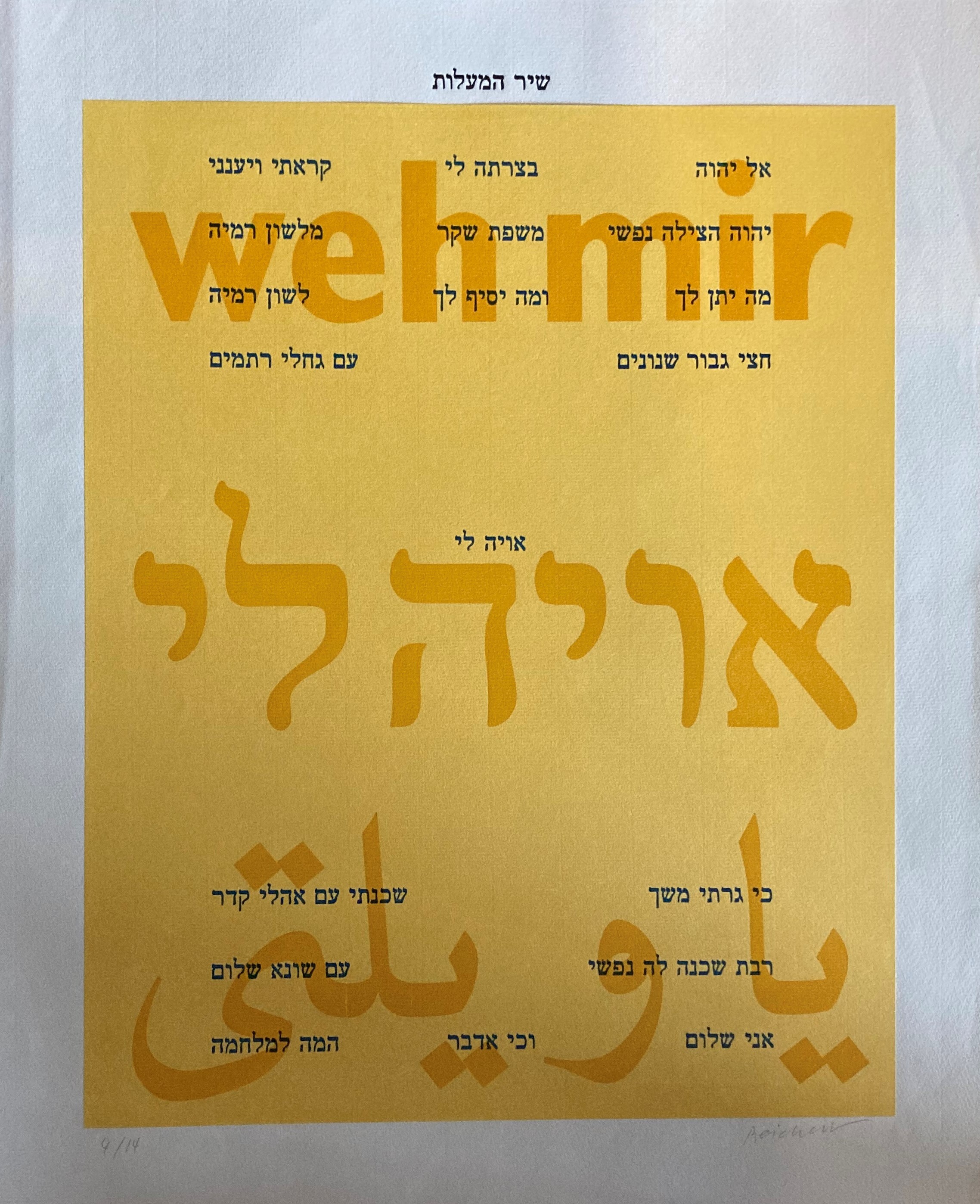

Sein Lebenswerk, woran sein Herz besonders hing, war wohl der Haidholzener Psalter. Im September 2016 durfte ich ihn bei einer Ausstellung dieses Projekts in der Münchener jüdischen Gemeinde ein letztes Mal so ganz in seinem Element erleben. Er hat gemeinsam mit dem Typographen Josua Reichert seit Mitte der 1970er Jahre damit etwas zu Werk gebracht, was beispiellos ist. Eine Edition der hebräischen Psalmen, die zugleich „einen wichtigen Teil der hebräischen Poesie optisch begreiflich macht“ und von moderner, architektonischer Ästhetik und Schriftkunst inspiriert ist, dazu auf Blättern so gross wie Bilder einer Ausstellung – begehbare Poesie gleichsam – gibt es auf der ganzen Welt nicht noch einmal. Ich bin sehr glücklich, dass Psalm 22 („Mein G’tt, mein G’tt, warum hast du mich verlassen?“, Luther 1912) aus Neuwirths und Reicherts Hand im Hause meiner Eltern und Psalm 46 („G’tt ist unsre Zuversicht und Stärke“) in meiner Wohnung hängt. Einen Entwurf zu Psalm 19 („Die Himmel erzählen die Ehre G’ttes“) mit einem sonnenhellen Kreis vor blauem Hintergrund im Zentrum habe ich zudem nach Neuwirth-Manier an einen Hosenkleiderbügel gehängt, so dass er mit mir wandern kann. Einer der letzten Psalmen, für den Karl Neuwirth mir eine Einblatt-Edition in Bubers Übersetzung schenkte – die parallelen Vershälften, aussenbündig gesetzt, stehen sich wie in hebräischen Handschriften gegenüber –, war Psalm 73 „Ach tov lĕ-jisra’el elohim / Gewiss, gut ist zu Jisrael G’tt“ (Buber 1963). Die letzten Verse lauten (V. 23-28):

Und doch bleibe ich stets bei Dir,

meine rechte Hand hast Du erfasst,

mit Deinem Rate leitest Du mich,

und danach nimmst Du mich in Ehren hinweg.

Wen habe ich im Himmel!

aber bei Dir

habe ich nicht Lust nach der Erde.

Verendet mein Fleisch und mein Herz,

der Fels meines Herzens, mein Teil, G’tt bleibt in die Zeit.

Denn, da, die Dir fern sind, verlieren sich,

Du schweigst alljeden, der abhurt von Dir, ‒

ich aber, G’tt nahn ist mir das Gute,

in meinen Herrn, Dich, habe ich meine Bergung gesetzt:

all Deine Arbeiten zu erzählen.

Wer die lyrische Weite der Psalmen durchschifft, stösst dabei auf Verse, die in ihrer Sinnlichkeit und Spiritualität in der Weltliteratur einzigartig sind. G’tt als „Fels des Herzens“, der weiterbesteht, selbst wenn Fleisch und Herz des Menschen vergehen, das verspricht: Wer G’tt nah ist, der ist sich selbst nah, so auch im Tod als der absoluten G’ttesnähe. Psalm 73 sagt aber auch, was der Auftrag des Menschen im Leben ist: „all deine Arbeiten zu erzählen“. Solange der Mensch lebt, soll er von G’tt sprechen, ihn preisen. G’ttesferne hingegen macht ihn stumm wie einen Toten. Indem Karl Neuwirth sich der Psalmen widmete, hat er von Perlen religiöser Rede erzählt und sie als Poesie anschaulich gemacht, die jeden anspricht, egal, woran er glaubt. Mit dem Tod verstummt ein Mensch, das ist unabänderlich und schmerzlich für die, die zurückbleiben ohne den lieben, hochgeschätzten Freund und Lehrer. Darum müssen wir von ihm und seinen Arbeiten erzählen, dann bleibt er uns nah und unvergessen.

Anmerkung

1 Grössenwahn Verlag 2017.

Vernissage, Fest der jüdischen Kunst, Schloss Brake, Lemgo, 29.03.2023. Foto: G. Schiffer, mit freundlicher Genehmigung.

© David Reichert Psalm 120: Ich rufe zu dem Herrn in meiner Not. Aus dem Haidholzener Psalter. Foto: Josua Reichert, mit freundlicher Genehmigung.

Im Rahmen des Festivals »Aufschimmern. Zeit für jüdische Kunst in Köln«, 28.-31. Mai 2024, kuratiert von Gundula Schiffer, Alexander Estis und Leni Karrer findet in der Galerie Mouches Volantes eine zweiwöchige Ausstellung statt, bei der neben Gemälden von Nikolai Estis, Reliefs von Lydia Schulgina auch Psalmen-Drucke von Josua Reichert und Karl Neuwirth gezeigt werden. Weitere Informationen zur Ausstellung »Ein Zeichen zwischen mir und euch« gibt es hier: http://mouchesvolantes.org/.

An den vier Tagen des Festivals sind für das Publikum vielfältige, spartenübergreifende Veranstaltungen zu erleben: von Podiumsdiskussion über Lyrik-Tanz-Duo, Vernissage, Kabarett und Konzertlesung bis hin zu zwei Filmvorführungen im Kino und einem Ausklang beim Kabbalat Schabbat und Kiddusch in der Synagogen-Gemeinde Köln.

Das gesamte Programm von »Aufschimmern. Zeit für jüdische Kunst in Köln«, 28.-31. Mai, wird auf der Festival-Website präsentiert: https://aufschimmern.de/.