Ausgabe

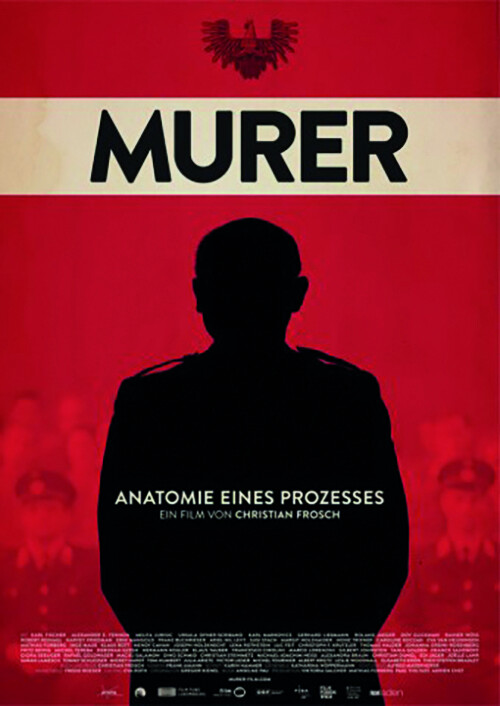

Die richtige Debatte mit der richtigen Person Christian Frosch über seinen Film Murer – Anatomie eines Prozesses

Jakub Gortat

Ein Film aus dem Jahr 2018 erzählt, auf Gerichtsprotokollen basierend, von einem der grössten Justizskandale der Zweiten Republik: dem Freispruch für den Nazi-Verbrecher Franz Murer im Jahr 1963. Der Regisseur, Christian Frosch, berichtet im Interview über sein Werk Murer – Anatomie eines Prozesses.

Inhalt

Ein Film aus dem Jahr 2018 erzählt, auf Gerichtsprotokollen basierend, von einem der grössten Justizskandale der Zweiten Republik: dem Freispruch für den Nazi-Verbrecher Franz Murer im Jahr 1963. Der Regisseur, Christian Frosch, berichtet im Interview über sein Werk Murer – Anatomie eines Prozesses.

Jakub Gortat: Warum ist dieser Film erst 2018 entstanden? Der Murer-Prozess hat 1963 stattgefunden, das Thema hat aber bisher anscheinend keinen Künstler interessiert.

Frosch: Auch ich bin auf dieses Thema zufällig gestossen, als ich im Jüdischen Museum in Vilna zum ersten Mal ein Bild von Franz Murer gesehen habe. Aus Interesse begann ich zu recherchieren, wer dieser Mann war, der in Litauen als Hauptkriegsverbrecher bezeichnet wird, in Österreich hingegen aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden ist – obwohl es viele Arbeiten zum Thema Nachkriegsjustiz gibt. Mir war klar, dass der Murer-Prozess im Zentrum eines Films stehen müsste, wiewohl ich grosse Bedenken hatte, einen Gerichtsfilm zu drehen. Ein Thema über den Nationalsozialismus hatte ich eigentlich nicht gesucht.

Gortat: Vorher haben Sie über Murer überhaupt nichts gehört?

Frosch: Nichts. In meiner Generation, die den Prozess nicht miterlebt hat, hat der Murer-Prozess keine Spuren hinterlassen. Jetzt muss man sagen, dass der Name Murer nach der Premiere des Films tatsächlich bekannt wurde. Und das war auch mein Wunsch, der Film sollte eine Debatte auslösen.

Gortat: Im Vergleich zur Literatur, die relativ schnell begann, sich mit der nationalsozialistischen Vergangenheit Österreichs auseinanderzusetzen, blieben österreichische Filme über den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg sehr lange Ausnahmefälle. Erst seit den 1970er, 1980er Jahren wurden Fragen aufgeworfen wie die Verstrickung der Bevölkerung in NS-Verbrechen, Antisemitismus, Applaus für den Anschluss – ich habe jedoch den Eindruck, Ihr Film ist der erste, der nicht unbedingt mit der Zeit zwischen 1938 und 1945 abrechnet, sondern das Augenmerk auf deren vernachlässigte Aufarbeitung in der Zweiten Republik lenkt.

Frosch: Ich habe nie überlegt, ob mein Film etwas Neues anbietet. Ich weiss nur, dass ich sicher keinen Film gemacht hätte, der nur von nationalsozialistischen Verbrechen handelt. Für mich ist das ein Film über die Zweite Republik und ihren Umgang mit der Vergangenheit. Das hat wahrscheinlich mit meiner Generation zu tun, wo Filme entstehen, die nicht vornehmlich Verbrechen zeigen, sondern deren Aufarbeitung. Jenes Österreich, in dem wir aufgewachsen sind, erzog uns mit Mythen, unter denen wir noch heute leiden.

Gortat: Das Bewusstsein, dass viele Österreicher an den Verfolgungen und Deportationen von österreichischen Juden beteiligt waren, ist in den letzten Jahren gestiegen, nicht jedoch dafür, dass manche auch für den Holocaust an Juden aus ganz Europa verantwortlich waren.

Frosch: Das ist völlig richtig. Das Problem vieler Filme, die in der „Täterländern“ gedreht werden, ist, dass ihre Perspektive sehr nach innen orientiert ist. Osteuropa, wo die grössten Verbrechen stattgefunden haben, wo so viele Opfer ermordet wurden, bleibt ausgeblendet. Das ist mir über die Sprache bewusst geworden, wenn man plötzlich mit Opfern zu tun hat, die nicht Deutsch, sondern Yiddisch sprechen. Das scheint uns uns zwar sehr nah, aber es ist immerhin eine Fremdsprache für uns. Man weiss also, im Prozess wird verhandelt: einer von uns gegen die anderen.

Gortat: Viele Figuren im Film bedienen sich der Parole „Pflichterfüllung“: sie hätten nur ihre Pflicht getan. Ist das eine Anspielung auf die Waldheim-Affäre, oder generell eine Kritik an der damaligen österreichischen Erinnerungskultur?

Frosch: Dieser Satz wurde in Verbindung mit Kurt Waldheim zu einem geflügelten Wort, ist aber tatsächlich ein Schlüsselsatz der Nachkriegszeit. Er hat, wie auch in der Bundesrepublik Deutschland, eine lange Tradition, ist paradigmatisch für Nazi-Täter. Die Waldheim-Affäre wurde zu einem Schlüsselpunkt, einem Durchbruch in der österreichischen Geschichte. Es war die richtige Debatte mit der falschen Person, da Waldheim nicht die Wahrheit gesagt hat, aber kein Verbrecher war, wie eine Historikerkommission nachwies. Es gab in Österreich wirkliche Verbrecher, wirkliche Täter, bei denen man auch ohne Historikerkommission noch mehr herausgefunden hätte als bei Waldheim. Dieser hat eigentlich nichts anderes gemacht als alle vor ihm, aber plötzlich ging das nicht mehr. Deswegen ist die Waldheim-Affäre eine interessante Debatte.

Gortat: Im Film erscheint oft christliche Symbolik: zu Prozessbeginn wird ein Kreuz im Gerichtssaal abgestaubt, die Schöffen beten vor der Mahlzeit, die Rede kommt auf g‘ttliche Gerechtigkeit. Sie üben dennoch keine herbe Kritik am österreichischen Katholizismus, anders als zum Beispiel Ulrich Seidl.

Frosch: Die katholische Kirche hat in diesem Kontext keine bedeutende Rolle gespielt, nur insofern, als Murer unter den Nazis aus der Kirche austritt und dann wieder eintritt. Eine der wenigen positiven Figuren, eine Bäuerin, habe ich als religiös dargestellt, denn die Kirche sollte in meinem Film eine Doppelfunktion erhalten: einerseits als Auffanglager für die Nazis, die hier eine Verschwörung gegen den Prozess machen, andererseits als Ort der Reue und Gewissensbisse. Diese Ambivalenz gibt es schon, glaube ich. Die Kirche war in die Rettung von Naziverbrechern involviert. Es gab aber auch Leute, die aus ihrem religiösen Gefühl heraus richtig gehandelt haben.

Gortat: Der zweite Titelteil – „Anatomie eines Prozesses“: Ist das eine Hommage an den klassischen Film „The Anatomy of a Murder“ von Otto Preminger?

Frosch: „Anatomy of a Murder“ ist nicht der Film, der mich beim Drehen sehr beschäftigt hat, obwohl ich mir natürlich Gerichtsfilme angeschaut habe. Den Titel liest man und denkt – das stimmt.

Gortat: Andererseits gibt es in einer der letzten Szenen, als der freigesprochene Murer das Gerichtsgebäude verlässt, etwas, was zu Assoziationen mit „Inglorious Basterds“ von Quentin Tarantino anregt. In den Gedanken der weiblichen Figur Rosa Segev sehen wir Franz Murer, als er plötzlich erdolcht wird. Das Gesicht des Attentäters sehen wir nicht, es ist nur eine Hand, die abrupt im Bild erscheint und sofort verschwindet. Ist das ein Schrei nach Gerechtigkeit, ein unerfüllter Wunsch nach angemessener Strafe für den Verbrecher?

Frosch: Ja! Ich finde diese Szene sehr wichtig. Erstens ist das kein Dokumentarfilm, er bildet nicht die Realität ab, sondern ihre Vorstellung. Mein Vorsatz war, nichts zu verfälschen, aber letztendlich haben wir es mit einer Vorstellung zu tun. Die Figur des Leon ist authentisch. Es gibt zwei Quellen, die bestätigen, dass er hinkam, um Murer umzubringen, aber davon abgebracht wurde. Dazu schreibt Simon Wiesenthal, er zweifle daran, ob es richtig war, ihn davon abzuhalten. Das Rachemotiv ist im Stoff angelegt. Die Vorstellung „was wäre gewesen, wenn...“ finde ich höchst interessant. Das war für mich auch eine Art Seelenhygiene. Nachdem ich mich mit dem Verbrecher jahrelang beschäftigt hatte, hatte ich das Bedürfnis, über ihn zumindest auf der Leinwand Recht zu sprechen. Das war eine ganz private Sehnsucht.

Gortat: Die Figur der Journalistin Rosa Segev ist eine der wenigen weiblichen Personen im Gerichtssaal. Sie wirkt schwach, vielleicht zerbrechlich, und nach der Urteilsverkündung ist sie sprachlos. Ist das eine Niederlage der Presse im Kampf um Gerechtigkeit, oder ein Verlust der Menschlichkeit im Kampf gegen das Böse?

Frosch: Beides. Die Presse hat in dem Fall verloren, denn sie hat es nicht geschafft, aus diesem Prozess ein Ereignis zu machen und Murer im kollektiven Gedächtnis zu verankern. Tatsächlich gab es gar keine Journalistin in diesem Prozess. Diese fiktive Figur ist für mich daher symbolisch sehr wertvoll, als assimilierte Jüdin, die denkt, dass sie mit dieser Geschichte nichts zu tun hat. Als Beobachterin, als Intellektuelle kommt sie dann aber zu einer ganz anderen Erkenntnis. Es war mir wichtig, durch diese Figur einer Jüdin viele verschiedene Perspektiven einzuschliessen, insbesondere deshalb, weil es viele deutschsprachige Filme gibt, die jüdische Figuren gerne stereotypisieren.

Gortat: „Österreich war das erste Opfer“, sagt der Rechtsanwalt Böck im Film. An diesen Mythos glaubte Österreich so lange – richten Sie sich hier an die jüngere Generation, um ihr österreichische Geschichtspolitik zu erklären?

Frosch: Diesen Satz habe ich im Original-Plädoyer gefunden, deshalb wäre es für mich falsch gewesen, ihn im Film nicht zu zitieren. Aber natürlich fand ich den Satz charakteristisch für die österreichische Geschichte. 1943 in der Moskauer Erklärung wurde Österreich zum ersten Mal öffentlich „Opfer“ genannt; in der Präambel zum Staatsvertrag 1955 hat man dann den zweiten Teil der Erklärung verschwiegen, wo es um die Mitschuld und Mitverantwortung Österreichs geht. Der Opferstatus ist folglich nicht nur Mythos, sondern auch eine festgeschriebene Realität, die allerdings wenig mit der Wahrheit zu tun hat. Damals haben die österreichischen Staatsmänner grosses diplomatisches Geschick bewiesen, indem sie Österreich zum Opfer erklärten – für die politische Psyche dieses Landes (wenn es so etwas gibt) war das aber verheerend.

Gortat: Kann Ihr Film auch für Nicht-Österreicher interessant sein?

Frosch: Der Film lief in vielen Ländern. Offenbar funktioniert er auch, wenn man die österreichische Geschichte nicht gut kennt. Einem jüngeren Publikum sind die Namen der dargestellten Politiker vermutlich nicht bekannt, aber jeder der Politiker funktioniert als Typus. In den Dialogen zwischen den Politikern zeigen sich verschiedene Motive, warum Murer beschützt werden soll. Sozialdemokraten sagen beispielsweise, in der Bevölkerung könne man kaum jemand finden, der antifaschistisch sei. Das ist politisch brisant, weil diese Debatte immer noch andauert – etwa im Umgang mit rechtsextremen Wählern.

Gortat: Im Film dominieren nahe Einstellungen, vor allem halbnahe, aber keine Grossaufnahmen. Verzichten Sie auf die Stilistik eines Dokumentarfilms absichtlich?

Frosch: In dem Film gibt es eine ästhetische Verschiebung. Wir haben versucht, von der Statik, die im Gerichtssaal herrscht, wegzukommen, indem wir die Kamera extrem dynamisch mit sehr langen Aufnahmen und viel Bewegung machen. Mit dieser Kamerabewegung erzeugen wir eine Bedeutung. Wir verkehren das Statische in einen Zug. Am Anfang ist der Blick schweifend und die Zuordnung – wer ist Täter, wer Zuschauer, wer Opfer – scheint schwierig. Darin bestand die ästhetische Konzeption. Von Kritikern wurde aber interessanterweise gerade das Dokumentarische an dem Film hervorgehoben.

Gortat: Im ganzen Film gibt es wahrscheinlich nur eine Totale. Als alle auf die Verkündung des Urteils warten, sehen wir den grossen Gerichtssaal mit dem riesigen österreichischen Wappenadler an der Wand. Was sich hier abspielt, betrifft nicht nur Graz, sondern das ganze Land. Die Verkündung des Urteils erfahren wir aber nicht aus dem Mund des Richters, sondern aus den Hörfunkberichten. Wäre die Szene mit dem Richter, der selbst in das Nazi-Justizsystem verwickelt war und nun einen anderen Nazi offiziell freispricht, ein zu grosser Schock?

Frosch: Zuerst möchte ich eine kleine Korrektur machen. Es gibt noch eine Totale – von oben, nach der Politikerszene: damit wollte ich das Gericht als Spiel darstellen. Man sieht in dieser wichtigen Einstellung zunächst den Saal von oben und dann die Figuren, die wie Spielfiguren erscheinen. Und dann wird der Gerichtssaal in Totale während der Urteilsverkündung gezeigt. Und die Verkündung war eigentlich kein Schock. Murer wurde nicht sofort freigesprochen, in der Tat dauerte die Beratung etwa acht Stunden. Normalerweise besteht die Spannung in einem Gerichtsfilm in der Frage, ob die Figur schuldig ist oder nicht. In dem Fall wäre das aber absurd, da ja der Prozessausgang bekannt ist. Mir war klar, dass ich die Urteilsverkündung dramaturgisch nicht zuspitzen darf, weil das wirklich Spannende erst danach kommt. Auf dieses Danach, die Szene nach dem Freispruch, die das Herzstück im Film ist, wollte ich die Aufmerksamkeit lenken.

Gortat: Musik spielt im Film keine Rolle, erst in den letzten Szenen. Dort bildet sie einen Kontrast zur fröhlichen Stimmung des Gezeigten, die durch die Musik gestört wird.

Frosch: Mit der Musik haben wir lange gekämpft. Der Komponist machte ein Voll-Score, es fühlte sich aber immer falsch an. Vielleicht ergab sich das aus dem multiperspektivischen Filmaufbau. Musik nimmt immer eine bestimmte Position an, privilegiert eine Sichtweise. Das hat für mich nicht gestimmt. Wir haben uns also auf der Tonebene ganz auf die Geräusche konzentriert und versucht, das Sound-Design musikalisch zu verarbeiten. Beim Ende war für mich immer klar, dass die Musik einen Kontrapunkt bilden und die Tragödie, die danach kommt, untermalen soll.

Gortat: Als Murer freigesprochen wird, reagieren viele im Saal mit Freudenrufen. Auch eine junge Assistentin und ein junger Hilfsrichter können ihr Lächeln kaum verbergen. Die Gesichtsausdrücke legen nahe, die junge Generation sei an einem Erinnerungswandel ebenso wenig interessiert.

Frosch: Diese Szene steht für die Kontinuität in der Richterschaft. Die Rolle des Gerichts damals, jenes ehemaligen Nazis, der als Richter im Murer-Prozess tätig war, war in Wirklichkeit noch viel expliziter, als ich das im Film gezeigt habe. Der Mann hat den Prozess wirklich in diese Richtung gelenkt, sodass keine Möglichkeit mehr bestand, Murer zu verurteilen. Traut man den Presseberichten von damals, hätte es im Film wahrscheinlich unangenehm propagandistisch gewirkt, dem Richter überhaupt nicht zu glauben. Aber die Stimmung des Gerichts damals war meines Erachtens ziemlich eindeutig. Das Fehlen einer Aufarbeitung, die in Österreich – anders als in Deutschland nach dem Generationsbruch – nicht erfolgte, ist Teil der österreichischen Geschichte.

Gortat: Gab es Momente während der Dreharbeiten, als Sie sich niedergeschlagen, psychisch erschöpft fühlten?

Frosch: Die Niedergeschlagenheit kam während der Recherche. Beim Dreh hingegen begann etwas anderes, man freut sich, wenn die Schauspieler gut spielen, wir hatten da auch mit interessanten Familienerzählungen zu tun. Der Vater jenes Schauspielers, der die Rolle Murers spielte, war bei der SS gewesen. So wurden die Dreharbeiten mit der Aufgabe, gewissermassen seinen eigenen Vater zu porträtieren, sehr emotional. Wir sitzen im Studio in Luxemburg und spielen eine Geschichte, die sich vor Jahrzehnten ereignet, aber eine Spur in unserem Familienleben hinterlassen hat.

Gortat: Herr Frosch, danke sehr für dieses Gespräch.

Frosch: Gern geschehen, es war mir ein Vergnügen.

Anmerkung der Redaktion: Das Interview wurde am 21. Mai 2019 geführt.