Ausgabe

Gefährliche Trauer. Holocaust und Tod

Kerstin Kellermann

Ein schwieriges Thema: Wie ragt der Holocaust in das heutige Leben hinein? Wie werden Ereignisse und Gefühle über die Generationen übermittelt und verändert? Oder geht es nur um Zufälle und Einbildungen? Mehrere Lebensgeschichten.

Inhalt

Wie nähert man sich Todesfällen literarisch an? Wie seine Trauer ausdrücken? Todesfälle sind am schlimmsten. Schwer auszuhalten. Manchmal gehe ich richtig in die Knie und schleiche buchstäblich wochen- oder auch monatelang durch die Gegend. Als eine Frau, die als Kind in Auschwitz war, überraschend verstirbt, halte ich es Zuhause nicht mehr aus und unternehme eine Art Pilgerreise zu Fuss, für ein paar Stunden, bis zu ihrem Haus. Man fragt sich, ganz alleine und existenziell, wie diese Extrem-Traumata aus der Kindheit sich später im Leben auswirken – ob sie sogar noch immer eine Rolle spielen, wenn jemand Jahrzehnte später zu Tode kommt.

Die Frau, die ich mindestens zwölf Jahre gekannt und sehr gerne hatte, war in der Nacht über die Treppe gefallen und hatte sich das Genick gebrochen. Es hatte sich bereits angekündigt: „Vor kurzem standen in der Nacht plötzlich ein Notarzt und die Rettungsambulanz vor meiner Türe“, erzählte sie mir kopfschüttelnd. „Ich wusste wirklich nicht, warum sie gekommen waren und wie ich sie gerufen hatte.“ Es stellte sich heraus, dass sie im Badezimmer ihr Notfallarmband verloren hatte und wohl schlaftrunken darauf gestiegen war.

Als ich die liebe Dame zu Beginn unserer Bekanntschaft auf eine Veranstaltung einlud, meinte sie, „ja, ich kann schon über diese Zeit in Theresienstadt reden, aber dann habe ich tagelang Bauchweh und muss vielleicht ins Spital.“ Das wollte ich natürlich nicht. Aber sie entschied sich trotzdem, an der Podiumsdiskussion anlässlich meiner Ausstellung teilzunehmen. Später an dem Veranstaltungs-Abend spielte eine Afro-Österreicherin mit ihrer Band äusserst lebhaft ein Konzert. Shoa-Überlebende und Afrikaner tanzten in einer Reihe hintereinander, die Hände auf den Schultern der vorderen Person, quer durch den Saal. Ein unvergessliches Bild. Die Holocaust-Überlebende auf dem Podium lächelte dazu und freute sich. Bauchweh kriegte sie trotzdem.

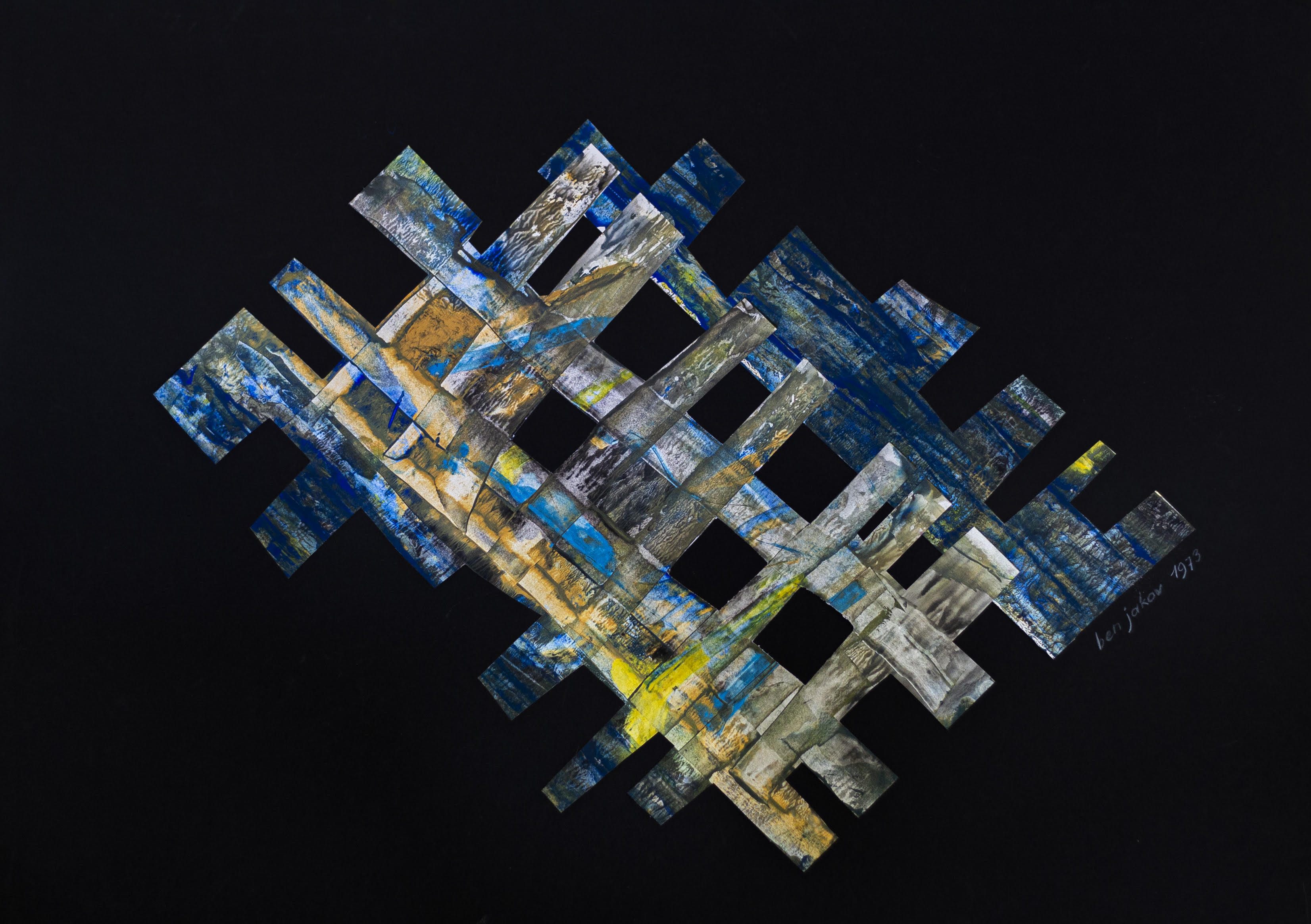

Max Mannheimer, Collage. Mit freundlicher Genehmigung: K. Kellermann.

Vier „innere Figuren“

Darf man zum Thema Holocaust eine Ichperson verwenden? Oder sollte man besser abstrakt bleiben? Eird der Holocaust dadurch nicht weit in die Vergangenheit verschoben? Was ist mit den Nachfahren? Der Weitergabe nicht nur von Bildung und Kultur, Religion und Tradition – sondern auch von Schäden? Ein Jahrzehnt nach der oben angesprochenen Podiumsdiskussion erzählte mir die freundliche alte Dame, sie habe die Angewohnheit, nachts aufzustehen und die steile hölzerne Treppe hinunter in die Küche zu gehen, um Kekse zu essen. „Warum legst du die Kekse nicht einfach auf Deinen Nachttisch?“, schlug ich vor. Aber sie wollte sich ihre Kekse in der Nacht eigentlich abgewöhnen und es sich so schwer wie möglich machen, sie zu erreichen. „Als ich sie tot am Fusse der Treppe fand, hatte sie einen Keks in der Hand“, erzählte mir ihr Verwandter später. Sie war gestürzt. Mit nur einer Hand konnte sie sich schlecht am Geländer festhalten.

Am Telefon erkläre ich einer Bekannten die Aufspaltung nach erlittenen Extrem-Traumata – laut Trauma-Theorie – in vier verschiedene innere Figuren. Das tieftraurige oder euphorische Kleinkind, die Jugendliche, die ihre Freunde verteidigt, eine gegengeschlechtliche innere Figur und den inneren Täter. Bei dieser Überlebenden hatte ich nie eine Aufspaltung in innere Figuren feststellen können. Nachlauschende Stille in der Leitung: „Ich glaube, das war so etwas“, sagt die Zuhörerin schliesslich nach längerem Schweigen nachdenklich. „Diese Kekse in der Nacht. Wieso mussten die sein? Das klingt doch sehr nach einem Kind, das sich tröstet.“ Eine innere Mädchenfigur? Ein kleines Mädchen? Das sich in der Nacht Kekse holte, einsam und alleine Trost suchte – denn sie musste ihre Eltern wegen der Nazis schon vor dem Holocaust verlassen? Ihre Flucht vor den Nazis klappte aber leider nur eine Zeitlang. Hatte sie Alpträume? Flashbacks? Verzweiflungs-Attacken? Ich habe nie gefragt – sie und ihr Haus erschienen immer so ruhig und friedvoll und aufgeräumt. Aber in der Nacht machte sie sich wieder auf den Weg. Die Treppe hinunter in die Küche. „Wenn man eine Schlaftablette genommen hat, sollte man eigentlich nicht mehr herumlaufen“, konstatierte ihr Verwandter später traurig.

Max Mannheimer, Gesprayt. Mit freundlicher Genehmigung: K. Kellermann.

Den Spiegel suchen

Den Holocaust in der Gegenwart nachverfolgen? Was ist das nur für ein Spleen? Manchmal habe ich aus meiner Erfahrung heraus, aus Erkenntnissen durch Beobachtungen und Recherche, versucht, Nachfahren zu warnen und die Gefährlichkeit und eine gewisse, oft seltsam verquere Übertragung der Geschichte des Holocaust und deren Weitergabe über die Generationen anzusprechen. Nur in Israel und Amerika gibt es Bücher dazu.

So rief ich, als ich vom Tod der besten Freundin meiner Mutter erfuhr, deren Sohn an. Die flotte, lustige Frau war als Kleinkind in Österreich zurückgelassen worden, weil ihre jüdische Familie nach Amerika fliehen musste und sie versteckt hatte. Ich fragte diesen Sohn, ob er nicht eine Art Gedenk-Ausstellung für seine Mutter zusammenstellen wolle, die Malerin war. Kunst könne doch bei der Bearbeitung helfen, unbewusste Strömungen aufzudecken, Gefühle auszudrücken, Geheimes herauszukriegen, so hoffte ich. Der imposante Herr lachte über die seltsamen Sorgen einer Unbekannten. Der vitale, fröhliche Mann meinte, er wolle nicht über seine Mutter arbeiten, er hätte seine eigene Kunst. Nicht einmal ein Jahr nach meinem Anruf erfuhr ich von seinem plötzlichen Tod, der viele Menschen überrascht hatte. Er war nicht alt geworden. Seine Mutter hatte erst äusserst spät von ihrer eigenen Herkunft erfahren können. Sie hatte ihre Verwandten in Amerika noch kennengelernt – bevor sie sehr krank wurde und starb. „Sie wurde dann stumm, nachdem sie das mit Amerika erfahren hatte“, erinnerte sich meine Mutter. „Sie redete fast nichts mehr. Der Vater suchte sie und meldete sich, nachdem die Mutter gestorben war. Die Mutter wollte nämlich angeblich keinen Kontakt zu dem zurückgelassenen Kind – warum auch immer.“ Neben mir auf dem Schreibtisch lag die Telefonnummer des Künstlers. Beim Auffalten des Zettels entdecke ich einen seiner Sätze, den ich mir notiert hatte: „Meine Mutter hat immer den Spiegel gesucht. Auch in uns Kindern.“ Das Gesicht der Mutter fungiert doch, laut dem Kinderpsychiater Donald Winnicott, als erster Spiegel für das Baby? Nun gibt es eine grosse menschliche Lücke. Es ist sehr traurig. Vielleicht hätte es etwas geholfen, den künstlerischen Nachlass seiner Mutter aufzuarbeiten und zu präsentieren? Vielleicht wäre ihm einiges klarer geworden? Hätte es ihm mehr Lebenszeit gebracht? Wunschdenken? Eine Überschätzung der Möglichkeiten von Kunst?

Tödliche Krankheiten

Einmal besuchte ich einen Bekannten in seinem Haus im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Der Künstler hatte alle Schicksale der Hausbewohner dokumentiert, die im Holocaust ermordet worden waren. Er hatte sich auch, auf spannende Weise, mit der Geschichte seines Grossvaters, eines Dichters, der sogar im KZ Gedichte geschrieben hatte, auseinandergesetzt. Seine Frau hingegen hatte sich zu dem Zeitpunkt noch nicht mit der ihm ähnlichen, schrecklichen Geschichte ihrer eigenen Herkunfts-Familie auseinandergesetzt. Sie litt unter starken Schmerzen während einer Schwangerschaft und wandte sich ans Psychosoziale Gesundheitszentrum ESRA. Die israelische Therapeutin Yolanda Gampel, schrieb das Buch Kinder der Shoah. Die transgenerationelle Weitergabe seelischer Zerstörung; sie arbeitet hauptsächlich mit Kleinkindern, die schwere Folgen der Folter-Geschichten ihrer Grosseltern in den diversen KZs davontragen, Krankheiten, die sich keiner erklären kann. Gampel bringt einleuchtende Zusammenhänge zu Tage. Das arme Wiener Baby hatte schwere Geburtsfehler und starb herzzerreissenderweise ein Jahr später. Die Eltern hatten nichts unversucht gelassen und die meiste Zeit im Krankenhaus gelebt.

Gefährliche Trauer

Hannah Lessing vom Nationalfonds hatte mich gewarnt. Ihr Team und auch sie persönlich hatten in Amerika viele Interviews mit Überlebenden geführt, denen es nach den Gesprächen weitaus schlechter ging als davor. Die Kinder dieser Holocaust-Überlebenden beschwerten sich bei ihr. Sie hatte einen ESRA-Arzt um Rat gefragt und dieser meinte: „Kein Wunder! Ihr retraumatisiert sie!“ Das fand ich extrem, denn ich bin noch immer der Meinung, dass Reden und Schreiben helfen können. Aber auch ich hatte bereits befürchtet, dass es für den besten Freund meines Vaters, der gerade zwei Wochen Krankenhaus wegen einer COVID-Infektion überstanden hatte, wohl nicht so gesund wäre, zur Eröffnung der Wiener Namensmauer für alle im Holocaust ermordeten Juden zu gehen. Doch er wollte es unbedingt. Seine Bemühungen um eine Einladung waren nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Also schrieb ich an Hannah Lessing und am nächsten Tag erhielt er seine Einladung vom Bundeskanzleramt. Anlässlich seines Überlebens von COVID im Krankenhaus als über 90-Jähriger veranstalteten er und seine Frau kleine Feste. Zu einem war ich eingeladen und sah dort zu meinem Erstaunen, wie er mit sichtlichem Behagen zwei riesige Stück Torte ass und Bier dazu trank. Später meinte er, die Einladung zur Namensmauer hätte er noch immer nicht erhalten. Also schauten wir im Computer nach und lösten das Problem – ein paar Stunden, bevor die Frist für die Einladungen ablief.

Von der Eröffnung der Namensmauer war unser lebensfroher Freund dann schrecklich enttäuscht. Es stellte sich heraus, dass er nicht nur seine beiden Grossmütter, sondern insgesamt zwölf Verwandte im Holocaust verloren hatte. Darüber hatte er nie geredet, nicht einmal sein Rabbiner wusste davon. Der als jüdisches Kind vor den Nazis Geflüchtete hatte sich eine würdevolle Feier im Gedenken an die Opfer vorgestellt, mit Gebeten, mit Rabbinern, mit Kerzen. „Keine Kerzen“, schimpfte er. „Keine würdevolle Stimmung. Kein Gedenken.“ Es schien ihn tief ins Herz zu treffen. Er hatte sich viele Politikerreden anhören müssen, die ihn – den persönlich Betroffen – kalt gelassen hatten. Er fand es äusserst unpassend, dass diesen Politikern so viel Raum gegeben wurde. „Es war nur eine Fernseh-Veranstaltung“, sagte er traurig. Ich riet ihm, seine Erfahrungen aufzuschreiben, denn das wäre wichtig. Er schickte mir noch am Abend prompt seinen Text vorbei – in Höchstgeschwindigkeit. Eine Tageszeitung wollte es veröffentlichen. Am frühen Morgen des Erscheinungstermins rief mein Vater an: „Er ist heute Nacht gestorben. Herzinfarkt“. Sein armes Herz hat nicht mehr durchgehalten. Er hätte so gerne in Würde getrauert. Es war nicht möglich. Die Tageszeitung gab an, dass sie keine Texte von Toten veröffentlicht.