Ausgabe

Erinnerungen aus meiner Kindheit

Ruth REITERER

Content

Meine Familie lebte von 1952 bis 1964 in Rynovice (dt. Reinowitz) bei Jablonec nad Nisou. Mein Vater arbeitete zuerst in der Fabrik Textilana in Liberec (dt. Reichenberg). Später, vermutlich ab 1960-1963, war er Sekretär (Tajemnik zidovske nabozenske obce) der damaligen jüdischen Kultusgemeinde Liberec. Ich kann mich noch genau erinnern, wie sich mein Vater bemühte, die kleine Gemeinde in Jablonec „am Leben" zu halten, die uralte Bräuche und Sitten wieder zu beleben. Wir feierten Feste wie Chanukka und auch andere. Nun fühle ich eine Verpflichtung gegenüber meinem Vater, dies NICHT zu vergessen. Erst heute kann ich beurteilen, was es damals hiess, jüdische Wurzeln weiter leben zu wollen.

Mein Vater, Ing. Armin Weltmann, wurde 1900 in Velký Kazimír in der heutigen Ostslowakei geboren. Seine Familie stammte aus dem bäuerlichen Milieu und betrieb Viehzucht. Grosser Wert wurde auf die Bildung der Kinder gelegt. Die Familie trug die Idee der Monarchie ganz stark weiter: die Vielsprachigkeit, die Entwicklungsmöglichkeit - gerade durch Bildung war es möglich, ein qualitativ besseres Leben zu erreichen. Mein Vater hatte eine Schwester und zwei Brüder. Diese durften in Pressburg (damals ung. Pozsony, heute slowak. Bratislava) studieren, der eine Jus, der andere aber verstarb noch während seines Medizinstudiums an Tuberkulose. 1917 übersiedelte die Familie nach Presov (dt. Eperies).

Mein Vater absolvierte in Budapest an der HTL eine Ausbildung zum Textildesigner, danach ging er nach Brünn (tschech. Brno). Dort baute er sich eine kleine Fabrik zur Textilerzeugung auf und lebte bis 1942, als er mit seiner ersten Frau und seinem Sohn Viktor nach Terezín (dt. Theresienstadt) und weiter nach Auschwitz (poln. Oswiecim) deportiert wurde. Frau und Kind wurden vergast, mein Vater konnte bei einem Bombenangriff fliehen und überlebte. Er ging zurück nach Brünn, als einziger Überlebender seiner ganzen grossen Familie. In Brünn lernte mein Vater meine Mutter kennen, auch sie eine KZ-Überlebende. 1946 heirateten die beiden in Prag in der Synagoge. Zwei Jahre nach meiner Schwester Helene kam ich 1948 auf die Welt, zehn Jahre später meine Schwester Susanne.

Im Jahr meiner Geburt übernahmen die Kommunisten die Macht in der Tschechoslowakei. Meine Familie, bestehend aus meinen Eltern, meiner Grossmutter und uns Kindern, lebte in Brünn, der Vater hatte 1945 seine kleine Fabrik zurückbekommen, wir führten ein normales Leben. 1948 wurde der Vater zum zweiten Mal enteignet und anschliessend für ein halbes Jahr inhaftiert, in Zusammenhang mit dem Slánsky-Prozess. Nach seiner Freilassung wurden wir aus Brno vertrieben und zogen nach Rýnovice bei Jablonice nahe Liberec, weil es dort eine riesige Textilfabrik gab. Mein Vater arbeitete dort für vier oder fünf Jahre als Fabrikarbeiter, bis er die Stelle in der jüdischen Gemeinde angeboten bekam.

Ruth und Helene Weltmann mit einem Buben. Foto: Mit freundlicher Genehmigung R. Reiterer.

Helene Weltmann mit anderen jüdischen Kindern bei einer Aufführung. Foto: Mit freundlicher Genehmigung R. Reiterer.

Veranstaltung im Gemeindezentrum, Ruth und Helene Weltmann. Foto: Mit freundlicher Genehmigung R. Reiterer.

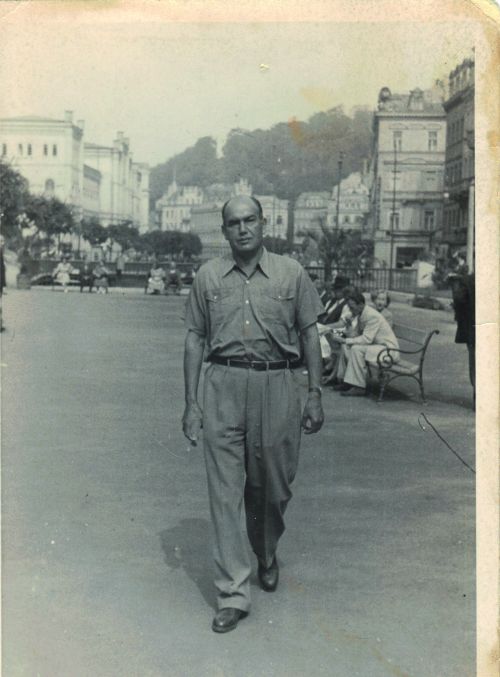

Ing. Armin Weltmann in Karlsbad. Foto: Mit freundlicher Genehmigung R. Reiterer.

Ruth Reiterer im Jahr 2013 vor jenem Haus in Jablonec, wo sich in der Nachkriegszeit der jüdische Gebetraum befand, hinter den beiden Fenstern rechts des Einganges. Foto: Mit freundlicher Genehmigung R. Reiterer.

Kindheit in Jablonice

Ich erinnere mich an eine ruhige, schöne Kindheit in Jablonice, einer Grenzstadt zu Polen und der DDR. Dort trafen sich viele Menschen, die von den Machthabern „nicht gewollt" waren, es war ja das Sudetenland, vieles war leer, es war eine ganz eigenartige Situation. Die wenigsten Menschen waren gebürtige Reichenberger oder Gablonzer, es war eine tolerantere Atmosphäre. Die Muttersprache meines Vaters war Ungarisch, ausserdem sprach er Slowakisch, Tschechisch, Deutsch und Hebräisch. Meine Mutter und meine Grossmutter stammten aus einem der alten Zentren der Habsburgermonarchie, aus Brünn bei Wien, aus einer bürgerlichen Familie und sprachen selbstverständlich Deutsch. Erst als Erwachsene wurde mir bewusst, welches Paradoxon der Geschichte die Verachtung der deutschen Sprache nach dem Krieg für meine Familie wohl darstellte. Meine Mama und Omi sagten immer wieder: „Die Sprache ist nicht schuld - die kann nichts dafür". Deutsch wurde ein bisschen zu einer Art „Geheimsprache der Erwachsenen" uns Kindern gegenüber. Wir Kinder wuchsen Tschechisch auf. Das Gablonzerische hingegen war ein eigenes Deutsch. Wenn Juden aus Liberec zu uns auf Besuch kamen - sie stammten aus Polen, aus der Karpatenukraine, aus Ungarn -, so war Deutsch die lingua franca für sie untereinander. Schon Joseph II. hatte ja Deutsch als Voraussetzung für die Erlangung des Niederlassungsrechts eingeführt. Diese Sprache bot Juden in der Monarchie eine existentielle Sicherheit, dieses Faktum wurde gewissermassen emotional vererbt: „Die Amtssprache musst Du können, damit Du Dich sicher fühlst." Gleichzeitig war es auch die staatliche Verwaltungssprache, und das trug sicherlich zum Gefühl der Überlebensfähigkeit und zur Erweiterung des Handlungsspielraumes gegenüber der restlichen Bevölkerung bei. Vermutlich wussten alle, dass wir eine jüdische Familie waren. In der Schule hatten die anderen Kinder Respekt vor mir. Die Tschechen erinnere ich als areligiös, mit grosser Skepsis der Kirche gegenüber. Die wenigen gläubigen Menschen wurden aber in Ruhe gelassen, auch die Katholiken. Die ärmlichen jüdischen Gemeinden auf dem Land wurden, so wie Prager Gemeinde, unterstützt, aber in viel geringerem Ausmass als diese. Die Stimmung war betont antifaschistisch, aber trotzdem war die Kommunikation zum Thema Judentum im Alltag sehr vorsichtig. Das war mit Belastungen und unklaren Bedrohungen besetzt - man wusste nicht, welche Konsequenzen selbst eine harmlose Handlung haben könnte. Die Kommunikation war daher angstbesetzt: Niemand hat jemand anderem Fragen gestellt. Dieser Kontext ist wichtig, nicht nur für Juden galt diese Unsicherheit durch das Regime.

Andererseits gab es eine friedliche Koexistenz, wir lebten in einer Art ruhigen Blase. Die tschechische Gesellschaft damals war auch modern, zum Beispiel hinsichtlich der Gleichberechtigung von Mann und Frau, viele Bereiche waren fortschrittlich. Davon ist nach 1968 vieles kaputt gegangen, aber bis dorthin gab es den Glauben, dass die Gesellschaft besser werde; eine Aufbruchsstimmung herrschte vor. Ich wuchs also in einer Blase oder Enklave der Freiheit auf und hatte jedenfalls nicht den Eindruck, unser jüdisches Leben sei „illegal". Mein Jüdisch-Sein habe ich trotzdem nicht jedem auf die Nase gebunden. Wir sind immer zu unserem Judentum gestanden, das war selbstverständlich. Für die damalige Zeit und Situation haben wir dafür eine angemessene Form gefunden. Dies lag wohl im Verhalten unserer Eltern begründet: „Der Mensch zählt, und nicht Abstammung, Religion, usw." Man könnte sagen, die Eltern pflegten ein liberales Judentum. Mein Vater stammte aus der ostslowakischen religiösen, die Mutter hingegen aus der viel lockereren Brünner Tradition. Sie war 1919, im Jahr nach der Gründung der Ersten Tschechoslowakischen Republik, auf die Welt gekommen. Ihr Bruder, 1914 geboren, blieb Zeit seines Lebens monarchiefreundlich, er hatte eine deutsche Schule besucht. Die Grosseltern waren ursprünglich ungarisch-slowakische Juden, und den Boskowitzer (tschech. Boskovice) Zweig der Familie kann ich bis 1720 zurückverfolgen.

Erinnerungen aus den 1950er und 1960er Jahren in Jablonec nad Nisou

Ich würde gerne einige Momente, die ich vor Augen habe und ständig fühle - Erinnerungen meiner Kindheit - mit Ihnen teilen. Zum Beispiel jene an die Feiertage: Das Abendessen am Freitag war das einzige warme Abendessen in der Woche, an den anderen Tagen hatten wir warmes Mittagessen. Vater ging vor dem Abendessen nach Jablonec, und wenn ich Lust hatte, nahm er mich mit. Der Gebetsraum war in dem Haus, das schon vor dem Krieg der jüdischen Gemeinde gehört hatte. Das wusste ich als Kind damals nicht und ahnte auch nicht, dass die ganze Strasse vor dem Krieg ein jüdisches Viertel gewesen war. Die Synagoge hatte sich ganz nah, links vom besagten Haus befunden, sie war am 10. November 1938 niedergebrannt worden. Heute gibt es eine Erinnerungstafel mit dem Bild der Synagoge dort. In jenem Haus aber lebten damals ältere Menschen, ich erinnere mich an Frau Schmid und an ein angenehmes älteres Paar, der Herr war Hausmeister (vor dem Krieg Sänger im Theater), seine Frau war Nichtjüdin (deshalb haben sie überlebt). Der Gebetsraum wirkte auf mich geheimnisvoll und schön. Der Thora-Kasten war mit einer wunderschönen Decke aus Samt mit goldenen hebräischen Buchstaben zugedeckt. Die Thora entnahmen Männer mit Hüten und Talles an hohen Feiertagen, beugten sich über sie und lasen darin und beteten. Das sind die Ur-Bilder meiner Kindheit - sie haben einen archaischen Charakter. Diese betenden Männer bewegten mich tief, schon damals konnte ich das nicht mit G‘tt ausserhalb von uns, sondern mit einer Kraft in jedem verbinden. Diese tiefe Verbundenheit mit der Tradition diese tiefe Kraft, unsere Geschichte weiterzugeben und leben zu wollen, hat mich berührt und erstaunt. Vor dem Kasten mit der Thora stand ein hohes Pult, das ebenfalls mit einer Samtdecke verhüllt war. Wir hatten keinen eigenen Kantor, aber zuweilen kam einer aus der Umgebung. Alles sah aus wie im Theater. Gegenüber dem Kasten stand eine Reihe von Sesseln, an der Seite waren einige Tische und ein Kästchen mit Gebetbüchern. Wenn sich am Freitag die Männer zum G‘ttesdienst versammelten, war es immer eine Erleichterung, wenn zumindest zehn kamen und somit vollzählig waren.

Manchmal kamen auch wir Kinder, das hatte ich am liebsten. Wir durften am Gang spielen, vor dem Haus, und alles machen, was uns beliebte. Am Ende des G‘ttesdienstes versammelten wir uns, um den Schabbat zu begrüssen. Wir stellten uns in einer Reihe auf, jeder von uns durfte einen Schluck Wein aus dem wunderschönen silbernen Kelch machen. Unser Vater streichelte und küsste uns aufs Haar. Manchmal durfte ich auch mit dem Vater gemeinsam singen, diese schönen Melodien haben wir zu Hause eingeübt. Für Mädchen war das unüblich vor der Bat Mizwah, aber man nahm es nicht so genau - oder eben genau! -, je nachdem, wie man es sehen will! Erst viel, viel später wurde mir klar, wie einfach, karg und klein dieses Bethaus im Grunde genommen gewesen war.

Das Abendessen zu Hause pflegte feierlich zu sein: Die Familie war versammelt, wir entzündeten Kerzen, und jeder von uns erhielt ein Stück Barches, um es zu brechen. Es war die Art, sich für die gute Woche zu bedanken, und dafür, dass wir alle zusammen waren. So erlebte ich es. Damals hatte ich noch keine Ahnung vom eigentlichen Sinn des Schabbat, erst später lernte ich die Regeln kennen und erfuhr von der „strengen" Einhaltung der Schabbatruhe - zuerst aus den Büchern von Sholem Alejchem, das war für mich die Beschreibung einer versunkenen Welt.

Jom Kippur, auf diesen Feiertag freute ich mich das ganze Jahr, da bekam ich schulfrei. Es war ein Privileg, dass ich etwas anderes, Spannendes erlebte und nicht in die Schule musste wie alle anderen. Die Lehrer reagierten mit Respekt und Wertschätzung auf das Ansuchen um Befreiung vom Unterricht, unkompliziert. Ein Grossteil der Gemeinde war im Bethaus versammelt, wir verbrachten diesen Tag dort. Zuerst wurde für die Verstorbenen gebetet. Daran durften wir Kinder nicht teilnehmen. Ich erinnere mich, wie viele Leute danach verweinte Augen hatten. Am Gang stand ein grosser Tisch, auf dem Kerzen für die Verstorbenen entzündet wurden. Noch heute rieche ich ihren Duft, die Atmosphäre der Trauer und die Feierlichkeit und Würde, die im Raum hing. Wir sollten fasten, viele der Männer fasteten und ein Teil der Frauen, es wurde viel vom Fasten gesprochen, wann, wie, und warum ja, warum nicht, und von wann bis wann. Den ganzen Tag war etwas los, es wurde gebetet, Pause gemacht, getratscht, es war ein reges Leben. Ich hielt Fasten für eine Art Heldentat, ähnlich wie einen Sprung ins kalte Wasser, oder wenn man etwas ganz Grausliches abschleckt, eine selbst auferlegte Überwindung. Mir wurde freigestellt, das Fasten einzuhalten, in welcher Form auch immer. In manchen Jahren habe ich mich dazu überwunden. Frau Schmid, eine besonders liebe ältere Dame aus dem Haus, überliess uns einmal während der Gebete ihre Wohnung. Das war ein unglaublicher Freiraum, sie hatte dort eine Schüssel voll Zwetschken, wir obsthungrigen Kinder assen sie an diesem einen Jom Kippur alle auf! Gerade an diesem Tag konnten wir nicht widerstehen, aber die Erwachsenen waren voll Nachsicht, gnädig und friedlich. Das Gefühl der Geborgenheit in dieser Gesellschaft ist mir in Erinnerung geblieben. Wir fühlten uns dort sicher, als Kinder von allen. Am Ende des Tages, als das Fasten vorbei war, durften wir sogar ein Schluckerl Schnaps machen.

Die jüdische Gemeinde Liberec

Mitte der 1950er Jahre wurde mein Vater Sekretär der jüdischen Religionsgemeinschaft in Liberec. Für mich war es schön, dass er nicht mehr in der Textilfabrik arbeiten musste. Die Gemeinde interessierte mich viel mehr. Ich erinnere mich an die Räumlichkeiten, die wie eine grossbürgerliche Wohnung aussahen, mit Büro und einem grossen Saal mit Klavier und schönen Sesseln. Für mich Landkind war das herrlich. Manchmal nahm mich Vater den ganzen Tag mit ins Büro, aber ich durfte nicht stören. Er hatte immer viel zu tun. Die Mitglieder der Kultusgemeinde kamen aus verschiedenen ehemals österreichischen Kronländern, oft hörte ich den Vater mit ihnen Ungarisch, Slowakisch, Deutsch, Jiddisch, Tschechisch und noch andere Sprachen sprechen. Die Gemeinde bekam viele Pakete von ausländischen Organisationen gespendet, die man gerecht verteilen musste, sie vermittelte zu Behörden und Ämtern, half bei sozialen Problemen, organisierte G‘ttedienste, Feiertage und sonstige Feste. Die Hauptfeiertage wie Chanukka oder Purim wurden mit viel Liebe vorbereitet. Sholem Alejchems lustige und kritische Geschichten aus dem Stetl wurde dramatisiert, geprobt und als kurze Theaterstücke vorgeführt. In Erinnerung bleibt mir die Geschichte über Modche und Resi (ein altes Ehepaar), die sich auf den Schabbat vorbereiten. Wir hatten eine kleine Bühne, und meine Aufgabe war es, den Vorhang zu bedienen.

Ich erinnere mich auch an das einzigartige Erlebnis einer Beschneidung in Liberec. Das machte man gewöhnlich nur in Prag, aber damals kam der Rabbi für die Beschneidung zu uns. Ich musste draussen bleiben, auch einige Frauen blieben vor dem Raum, in dem die Beschneidung stattfand. An die geladene Stimmung, die Aufregung, die freudige und zugleich schmerzliche Erschütterung der Menschen, besonders der Frauen, kann ich mich genau erinnern, es war ein freudiges Ereignis.

Wie habe ich mein Judentum erlebt?

Die jüdische Gesellschaft war eine kleine Gruppe. Viele stammten von auswärts, viele aus einem anderen Sprachraum des Ostjudentums. Noch heute machen mir die Anstrengungen für ein gemeinsames Leben grossen Eindruck: die Feste, Besuche, Bemühungen für ein würde- und qualitätvolles Leben. Ein richtiges, gepflegtes Leben zu leben, sich um sich und die Umwelt zu kümmern, die tägliche Ordnung, die Kleidung, die Tages- und Jahresabläufe. Sich als Jüdin zu deklarieren war sehr komplex. Einerseits spürte ich in vielen Menschen grosse und tiefe Verachtung vor den Geschehnissen der NS-Zeit. Anderseits wusste man nie, ob nicht irgendwelche abfälligen oder schmerzlichen Bemerkungen kommen werden. Zur Zeit des Kommunismus wusste man nie, was gerade richtig war, was zulässig war, und was nicht. Alles Mögliche konnte gefährlich sein. Viele Juden hatten Verwandte oder Freunde im Ausland, das genügte schon, ein empfindlicher Punkt. Der jüdischen Gruppe anzugehören, war aufregend und erweiterte meinen Horizont, gleichzeitig kam ich dadurch aber in exponierte und gefährliche Situationen. Es ist eine traumatische Vergangenheit, unbeschreiblich, sehr traurig, aber ich erlebe sie als weit weg, als Vergangenes, das wir hinter uns haben.

1964 wanderte unsere Familie nach Israel aus. Unter Alexander Dubcek liberalisierte sich die kommunistische Tschechoslowakei leicht, die KP war sehr einsichtig und wollte meinen Vater rehabilitieren. Die Eltern wollten immer schon auswandern, dieser Wunsch war immer da gewesen. Der jüdische Alltag in Jablonec war so, dass man nie ganz sicher war, was erlaubt ist, und was nicht. Diese Willkür war ganz typisch für ein totalitäres Regime. Dann erhielten wir endlich die Bewilligung zur Auswanderung. 1967/68 kamen wir nach Wien zurück. In Israel waren wir nicht ganz vier Jahre lang geblieben. Ich stelle mir vor (es ist meine Vermutung), dass die Eltern, besonders meine Mama, (sehr unbewusst) gehofft hatten, dort etwas von der so schmerzlich vermissten, zerstörten jüdischen Welt vor den schrecklichen Ereignissen der Shoa wiederzufinden. Dass diese nicht mehr auffindbar war, auch nicht in Israel, war schmerzlich.

Erinnerungen meiner Schwester, Helena W. Cerny

Die fünfziger Jahre waren düster. Zu Beginn der fünfziger Jahre und besonders infolge der Slánsky-Prozesse meldeten sich viele Juden nicht zum Judentum. Das Entsetzen und die Angst vor neuerlicher Verfolgung waren begründet. Es war ein mehr oder weniger offenes Geheimnis, dass diese Prozesse einen stark antisemitischen Charakter hatten. Menschen, die das KZ überlebt hatten, wurden einer neuerlichen Gefahr ausgesetzt, dieses Risiko wollten sie nicht eingehen. So existierte die Kultusgemeinde in jenen Jahren sozusagen „"etwas verborgen". Der Bezirks-Volksausschuss in Jablonec n/N teilte einer kleinen Gruppe jüdischer Bürger einen Gebetsraum zu. Dieser lag in einem Haus in der Nähe der Synagoge, die in der Pogromnacht 1938 vernichtet worden war. Über diese Geschehnisse wusste man nichts - nie wurde darüber gesprochen. Dank unseres Vaters Armin Weltmann begannen neue Aktivitäten in der Jablonecer „Synagoge". Zuerst nur am Freitagabend. Männliche Mitglieder kamen aus der Umgebung, aus Lucany nad Nisou (dt.Wiesenthal an der Neisse), Tanvald (dt. Tannwald), Smrzovka (dt. Morchenstern). Irgendwie fanden meist zehn Männer zusammen, so konnte der Gottesdienst stattfinden. Das war natürlich auch ein gesellschaftliches Ereignis, hier bot sich die Möglichkeit, die politischen Nachrichten zu diskutieren, insbesondere die Nachrichten aus dem Ausland, die sehr schwer erreichbar waren. Aber es ging auch darum, das jüdische Leben zu pflegen, im Sinne eines Feuers der Hoffnung der kleinen Gruppe der Überlebenden! In einem Jahr kam sogar ein Rabbiner aus der Slowakei.

Als sich die politische Situation etwas lockerte, wurde unser Vater Sekretär der Kultusgemeinde in Liberec. Liberec war Kreishauptstadt und bezog viele umliegende Ortschaften und Dörfer mit ein. Kultusgemeindemitglieder kamen aus Varnsdorf (dt. Warnsdorf), Libercy und anderen Orten. Viele waren ältere und alleinstehende Menschen, die eine kleine Rente bezogen. Mein Vater unterstützte sie mit verschiedensten Sammlungen und später Paketen aus Kanada und den USA. Jüngere Familien „befreiten" sich langsam und beschlossen, sich zur jüdischen Zugehörigkeit zu bekennen. Sie gaben in der Rubrik „religiöses Bekenntnis" „jüdisch" an. Purimfeste entstanden. Einmal wurde ein Purim-Ball organisiert, mit einem Buffet auf Rechnung des Bezirks-Volksausschusses. Die Musik kam von Plattenspieler, es war fröhlich: Die Geschichte über Haman und Esther hat uns Kinder immer gefesselt. Das Gefühl der Zugehörigkeit zum Judentum wurde verstärkt.

Wir haben eine kleine, eigene Welt kreiert, mitten in der grossen. Viele Eltern verboten den Kindern, über «diese Welt» zu berichten. Die Angst war doch zu gross, das Trauma der Eltern chronisch. Chanukka, das waren besonders fröhliche Feiertage. Geld für Geschenke war nicht vorhanden, aber die Menora wurde gezündet, und wir tanzten und assen Süssigkeiten. Das traditionelle Zeremoniell entwickelte sich weiter. Eines Tages kam ein junges Pärchen aus der Karpatenukraine und wollte sich nach orthodoxer Tradition vermählen lassen. Da kam ein Rabbiner aus einer anderen Ecke des Staates angereist. Einige Frauen buken etwas - ob es koscher war, weiss ich nicht. Für mich war das als Kind ein unglaubliches Erlebnis. Die Braut war umgeben von Frauen, verschleiert, damit sie den Bräutigam nicht sieht, und er sie nicht. Ich vermute, sie waren beide Waisen, sie verschwanden dann so, wie sie gekommen waren. Koscheres Essen war natürlich nicht zu haben, unser Vater fuhr also einige Male im Jahr nach Prag in die Kultusgemeinde. Nur dort gab es koscheren Wein, Mazzot und Mazzes-Mehl zu kaufen für Pessach. Jüdisches Leben war verbunden mit Trauern und Leid, und auch mit Hoffnung und Kraft für unsere Generation. Dank gehört vielen der Mitglieder der Gemeinde, im Besonderen unserem Vater Armin Weltmann. Das jüdische Leben war für ihn eine treibende Lebenskraft!

1 Aus drucktechnischen Gründen wird auf die Wiedergabe diakritischer Zeichen verzichtet; Anm. d. Red.