Ausgabe

Meine Mutter erzählt Erinnerungen an ihre Jugendjahre in Wien

Johanna Kindermann

Inhalt

Meine Mutter erzählt: Ich war ein einziges Kind und wünschte mir brennend Geschwister. Aber dieser Wunsch blieb unerfüllt. Und als ich sechs Jahre alt war, wünschte ich mir glühend, in die Schule gehen zu dürfen. Auch dieser Wunsch blieb unerfüllt. Meine Eltern waren der Meinung, ich könnte in der Schule „verdorben“ werden. Also unterrichtete mich meine Mutter zwei Jahre lang selbst. Ich habe da zwar wahrscheinlich mehr gelernt als in einer öffentlichen Volksschule – aber ich war doch einsam und nicht glücklich, ganz ohne gleichaltrige Kinder. Mir wurde erst mit acht Jahren gestattet, in die dritte Klasse der Privatvolksschule „Wenzgasse“ einzutreten. Ich war geradezu selig, absolvierte diese Klasse (bei entzückenden Lehrern) mit Leichtigkeit und freute mich schon am ersten Ferientag auf den kommenden Herbst. Dieser erste Ferientag fiel auf den 28. Juni 1914. Ich sehe mich noch in unserem Garten in Hietzing, in dem kleinen „Salettl“, mit meiner Mutter sitzen. Es war ein herrlicher Sonntag Nachmittag, vor uns stand eine grosse Schüssel mit Kirschen, an denen wir uns weidlich labten. Es war still und friedlich.

Anneliese und Karl Hitzenberger nach ihrer Eheschliessung. Foto: Familienbesitz, mit freundlicher Genehmigung J. Kindermann.

Und dann geschah es: plötzlich erschien ein uns unbekannter Mann im Garten. Wir gingen auf ihn zu, erstaunt, was denn der Mensch da wolle. Und er stammelte etwas, ganz verwirrt. „Entschuldigen Sie ... mein Name ist Kosak ... Ich suche ...“ und dann unterbrach er sich, noch verwirrter: „Nein, nein, natürlich, mein Name ist Krassl. Ich suche Herrn Direktor Kosak (dies war mein Onkel), und können Sie mir seine Urlaubsadresse sagen. Er muss dringendst in die Credit-Anstalt zurückkommen, es ist etwas Schreckliches geschehen, der Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau sind heute in Sarajewo ermordet worden.“ Der Mann wischte sich den Schweiss von der Stirn und zitterte. Eine Schreckenspause von wenigen Minuten folgte. Und dann sagte meine Mutter (sie war erst einunddreissig Jahre alt) die Worte, die mir bis heute im Gedächtnis blieben: „Das ist der Weltkrieg!“ So begannen meine Ferien. Der Weltkrieg kam, verschlug uns einmal für kürzere und einmal längere Zeit nach Bregenz, brachte mich wieder um den Schulbesuch der vierten Klasse, dann zur Aufnahmsprüfung in das damalige Lyzeum Wenzgasse und von dort nach Bregenz in die (von Dominikanerinnen geführte) Klosterschule Marienberg. Und dort beendete ich die erste Klasse der Mittelschule.

Als etwa Dreijährige hatte ich noch den deutschen Kaiser Wilhelm bei seinem Wienbesuch im Prater bei einer Jagdausstellung bewundert, weil so viele Orden auf seiner Brust schepperten, was mir einen ungeheuren Eindruck machte. Und den alten Kaiser Franz Josef hatte ich mindestens zweimal von Angesicht zu Angesicht gesehen, einmal ebenfalls bei der Jagdausstellung und später in Bad Ischl, gerade dort, wo das Kreuz in der Traun stand (und heute noch steht). Er fuhr in einem kleinen Jagdwagen, nur der Kutscher vorne und ein Begleiter neben ihm – und als wir auf der Strasse „Hurra“ schrien, da lüftete er höflich seinen „Steirerhut“ und grüsste uns. Kein Schutzbeamter begleitete den Wagen: wer hätte überhaupt auf die Idee kommen sollen, man müsse den alten Kaiser schützen?

Aber zurück zum Weltkrieg, für den sich zunächst alle Leute so schrecklich begeisterten. Wir wohnten in Hietzing, ganz nahe der „Verbindungsbahn“ und sahen Tag um Tag die Züge mit den jungen fröhlichen Soldaten vorbeifahren. Sie sassen in den offenen Viehwagen, liessen die Beine heraushängen, sangen und winkten uns zu. Es war ja klar, dachte man, dass sie alle zu Weihnachten zurück sein würden, nach siegreich beendigtem Krieg. Später sahen wir sie nicht mehr, die Züge waren verschlossen. Weihnachten war vorüber gegangen und ein Ende des Kriegs war nicht abzusehen. Zuerst war alles noch lustig und man merkte zu Hause den Krieg nicht. Aber die Jahre gingen hin, das Essen wurde immer schlechter und schlechter, wir assen grausliche „Wrucken“ (das waren die Rüben zum Schweinefüttern), wir löffelten zum Frühstück eine Suppe aus schwarzem Mehl, wovon die ganze Wohnung stank, und die Stimmung der Menschen sank immer tiefer.

Im Sommer 1918 war ich mit meinen Eltern in Vorarlberg zur „Erholung“. Dort begann für mich eine lustige Zeit mit vielen gleichaltrigen Kindern, wir spielten Billard und Kegeln und durften sogar auf kleinen Eseln reiten. Bis aufs spärliche Essen merkte man nichts vom Krieg. Man zeigte sich wohl ein wenig besorgt, wie das alles ausgehen würde – aber ich erinnere mich nicht, dass jemand sich ernstlich Gedanken darüber machte, wie schlimm es wirklich schon stand. Unter den Gästen war auch der Bruder von Viktor Adler, der Chefredakteur des Fremdenblattes, mit seiner Frau und der Tochter Gusti, die später Max Reinhardts Privatsekretärin wurde. Die Adlers waren reizende Leute, gescheit und hochbegabt alle drei. Über seinen Neffen Fritz äusserte sich Adler höchst besorgt – obwohl dieser damals wohl schon begnadigt war (man erinnere sich: er hatte den Ministerpräsidenten Stürgkh beim Mittagessen im Hotel „Meissl & Schadn“ erschossen). Wie weit die Brüder Adler miteinander harmonisierten, entzieht sich meiner Kenntnis.

Nach dem schönen Sommer im „Ländle“ kamen traurige Zeiten. Die schwere Niederlage unserer Truppen, das Ende der Kaiserzeit, Hunger, Kälte, Krankheiten. Nun dreizehn Jahre alt, war ich ungeheuer „patriotisch“ erzogen worden und nach dem „Zusammenbruch“ erst recht geblieben. Damals schrieb ich meine ersten Gedichte, voll Trauer. Der Vertrag von Versailles1 bedrückte uns entsetzlich. Aber natürlich ging das Leben weiter. Endlich begann für mich eine ungestörte Schulzeit – ununterbrochen bis zur 8. Klasse in meiner sehr geliebten “Wenzgasse“. Noch während und nach der Schulzeit spielten wir begeistert Theater – zusammen mit den Jünglingen des benachbarten Bubengymnasiums „Fichtnergasse“. Diese Beziehungen konnten natürlich nicht ohne Folgen bleiben. So manche Ehen sind damals gestiftet worden (und seltsamerweise ist keine davon in die Brüche gegangen).

Anneliese Hitzenberger mit ihrer Mutter Erna Kosak. Foto: Familienbesitz, mit freundlicher Genehmigung J. Kindermann.

Nach der bestandenen Reifeprüfung gab es für mich keinen Zweifel: ich wollte unbedingt Medizin studieren. Diese eindeutige Begeisterung für den Arztberuf wurde aus zwei Quellen genährt: erstens hatte ich schon vor langer Zeit eine ganz rührende Geschichte von einer jungen Ärztin gelesen, die ein beinahe sterbendes Kind durch den „Luftröhrenschnitt“ vor dem Erstickungstod rettete. Zweitens hatten wir im Deutschunterricht mit ungeheurer Begeisterung sämtliche Schriften Tolstois geradezu verschlungen, und das Leben und Sterben des russischen Grafen hatte uns mit Bewunderung erfüllt. So dachte ich mir aus, ich dürfe nur ein Arzt für „die Armen“ werden, nur ihnen wollte ich helfen. Ich suchte mir bereits vorbeifahrend mit der Stadtbahn die traurigsten, ödesten Strassen und Häuser aus, wo ich einmal meine Praxis eröffnen würde. Es erübrigt sich, zuzugestehen, dass ich diese „Träume meiner Jugend“ nicht erfüllen konnte und wohl auch nicht wollte. Aber meiner Liebe zum Beruf bin ich bis ins hohe Alter treu geblieben.

Ich war also 18 Jahre jung, als ich meinen Willen meinen Eltern kundtat. Und was geschah? Diese meine Eltern erklärten mir kurz und bündig, sie würden mir das Studium der Medizin unter keinen Umständen erlauben. Denn: „Ein Mädchen aus gutem Hause kann doch nicht, gemeinsam mit jungen Männern, im Seziersaal sich an nackten Leichen betätigen.“ Es gab die unangenehmsten Auftritte zu Hause, bis ich mich schliesslich bereit erklärte, für ein „Probejahr“ Germanistik und Geschichte zu studieren – unter der Bedingung, falls ich nach diesem Jahr noch immer mich auf die Medizin kaprizieren würde, ich dann den elterlichen Konsens bekäme. Ich begab mich also zur Universität, zur Alma Mater Rudolphina, und belegte schön brav viele Vorlesungen in Germanistik und Geschichte – von denen mich leider nur sehr wenige interessierten. Dazu gehörte ein Kolleg vom Philosophen Jerusalem und eines vom Germanisten Arnold.

Anneliese Hitzenberger am Krankenbett ihres an der Papageienkrankheit erkrankten Ehemannes, 1938. Foto: Familienbesitz, mit freundlicher Genehmigung J. Kindermann.

Als ein halbes Jahr vergangen war, sondierte ich zu Hause, ob unsere Abmachung betreffs Medizinstudiums aufrecht bliebe, und musste zu meinem Entsetzen erfahren, dass davon überhaupt keine Rede sein konnte. Da zog ich kurz entschlossen die Konsequenzen. Begleitet von drei guten Freunden begab ich mich in das Buffet der medizinischen Fakultät, und während ich mich dort an einer Portion Joghurt labte, schickte ich die drei zu den Pedellen der diversen Fakultäten: Philosophie, Jurisprudenz, Medizin, um dort nachzufragen, ob es eine Vorschrift gäbe, dass Eltern noch nicht grossjähriger Kinder gegen ein etwaiges Studium dort einschreiten könnten. Meine drei Freunde kamen, halb lachend, halb ungehalten zurück – um mir zu verkünden, dass die diversen Pedelle erklärt hatten, von solchen Bestimmungen und solchen „Fällen“ noch nie etwas gehört zu haben. So inskribierte ich für das Sommersemester Medizin – und erzählte zu Hause von den hoch interessanten Vorlesungen über Neuere Geschichte und Alte Literatur.

Hietzing war und ist ein Dorf. Bei Bekannten und Freunden hatte sich meine Story herumgesprochen, man tuschelte einander zu, man hätte dergleichen noch nie gehört; aber sonderbarerweise hielten alle, die davon wussten, zusammen, niemand erzählte meinen Eltern irgend etwas. Und so ging das Sommersemester ungestört zu Ende. Aber nun kam der Herbst und damit der Beginn des „Sezierens“. Mir war vollkommen klar, dass ich meine Unbotmässigkeit zu Hause nicht würde verbergen können, denn der Besuch des Seziersaals haftet jedem unvergänglich an. Und so erklärte ich meinen total erschütterten Eltern, dass ich schon seit einem halben Jahr bei der Medizin sei – und wenn sie nun gesonnen wären, mir dieses Studium weiterhin zu verbieten, so würde ich den Rest meines Lebens zu Hause verbringen, würde keinen Finger mehr für irgend etwas rühren, und sie müssten mich bis an ihr Lebensende erhalten. Das wirkte! Nach kurzem Hin und Her begab ich mich zur Universität, diesmal völlig offiziell, und inskribierte im Oktober 1924 Medizin.

Jedenfalls meldete ich mich mit Begeisterung zum Hospitieren auf der 1. Medizinischen Klinik bei dem mir von einer Freundin wärmstens empfohlenen Dozenten für Innere Medizin, Dr. Karl Hitzenberger. Aber zu meinem Leidwesen und Zorn musste ich mir von diesem Herrn sagen lassen, dass es ihm entschieden sehr zuwider sei, schon wieder eine Frau bei sich arbeiten zu lassen. Seine Worte waren: „Na, jetzt sind Sie schon einmal da – aber das sage ich Ihnen: bei mir wird gearbeitet und nicht geflirtet – sonst fliegen Sie gnadenlos heraus.“ Ich war zunächst ausser mir und überlegte einige Tage, ob ich mich zu diesem unangenehmen Menschen begeben sollte. Doch dann dachte ich mir, ich würde es dem schon zeigen und erst recht begeistert und intensiv lernen und arbeiten. Unsere erste Unterredung hatte am 23. September 1927 stattgefunden. Am 23. Dezember des gleichen Jahres fragte mich ebendieser unangenehme Mensch, ob ich ihn heiraten wolle. Er hatte sich allerdings während der drei dazwischen liegenden Monate sehr gewandelt, was von mir nicht unbemerkt geblieben war. Nach kurzer Verlobungszeit heirateten wir zu Ostern 1928.

Damals erklärten so und so viele Freunde unserer Familie, ich würde nun sicher das Medizinstudium aufgeben, da ich es ja nun wirklich nicht mehr notwendig hätte, noch weiter zu arbeiten. Ich habe einige Wetten abgeschlossen, sie alle zu meiner Promotion einzuladen, und keiner hat mir geglaubt. 1929 und Anfang 1931 kamen meine beiden ersten Kinder zur Welt, und im Mai 1931 lud ich zu meiner Promotion ein. Danach ging ich alsbald wieder auf die Klinik – als unbezahlte Sekundarärztin. Nicht sehr lang konnte ich dort arbeiten, denn ich erwischte eine (zweifellos tuberkulöse) Rippenfellentzündung und musste lange pausieren. Kaum hatte ich meine Arbeit im Spital wieder aufgenommen, als ich wieder schwanger wurde. Und da musste ich schliesslich klein beigeben und einsehen, dass noch mit einem dritten Kind vorläufig eine Arbeitspause nötig sei. Ich kündigte also meinen Dienst auf und blieb zu Hause. Im gleichen Jahr, 1933, war in Deutschland Hitler an die Macht gekommen, hatte in Österreich der klerikale Kanzler Dollfuss das Parlament aufgelöst und damit der noch sehr jungen Demokratie ein Ende gemacht. Die schönen, sorglosen Zeiten waren vorbei. Im Februar 1934 kam es zu dem schrecklichen Bürgerkrieg zwischen Sozialisten und „Vaterländischen". Das Militär beschoss in Wien die „roten Burgen“ der Sozis (vor allem den Karl Marx Hof).

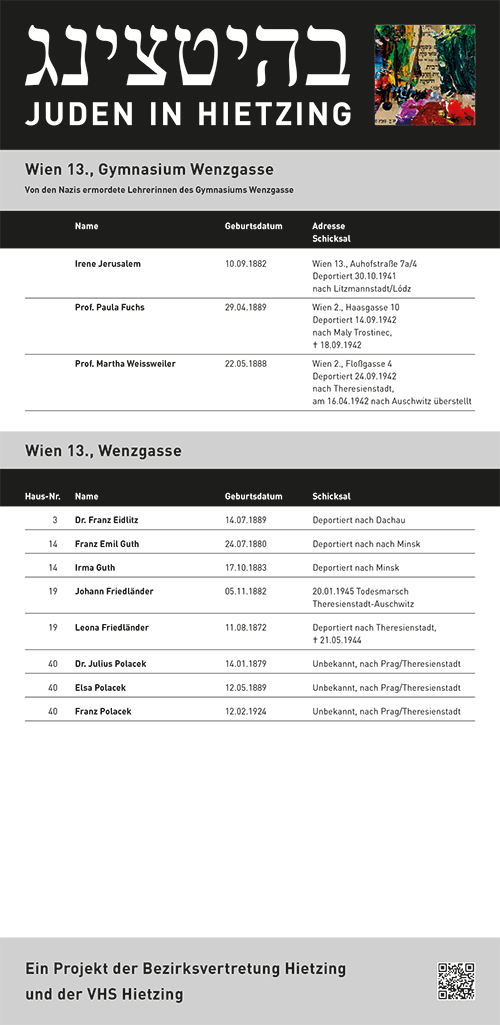

Gedenktafel für ermordete Schülerinnen am Gymnasium Wenzgasse, Wien-Hietzung. Quelle: VHS Hietzing, mit freundlicher Genehmigung: R. Streibel.

Auch zu Hause kehrte die Sorge ein: mein Vater erkrankte und starb im März 1935. Und meine Mutter, völlig ahnungslos, wie man mit dem Tode eines geliebten Menschen umzugehen hätte, verfiel in die schrecklichste Depression. Kaum hatte sie sich davon halbwegs erholt (vielleicht nach der Geburt meines vierten Kindes), spitzten sich die politischen Schwierigkeiten noch mehr zu. Herr Hitler hatte sein Auge schon längst auf Österreich gerichtet und beschied schliesslich im Februar 1938 den damaligen österr. Bundeskanzler Schuschnigg zu sich nach Berchtesgaden auf den berühmt-berüchtigten Obersalzberg. Dies geschah an einem schönen Wintersonntag, den ich mit Kindern und Mutter am Semmering verbrachte. Mein Mann kam an eben diesem Sonntag von Wien dorthin zu Besuch – äusserst besorgt für die nächste Zukunft Österreichs – und um seine eigene: er eröffnete mir, er würde höchstwahrscheinlich in der kommenden Woche an der „Papageienkrankheit“ erkranken, er habe sich sicher bei dem alten Ehepaar Thimig angesteckt, die einen kranken Wellensittich bei sich zu Hause hatten. Nachdem schon verschiedene Ärzte bei den Thimigs vergebens nach einer Diagnose gestrebt hatten, war Herr Professor Hitzenberger gerufen worden, der am zweiten Tag die richtige Diagnose stellte. Es erkrankten nicht nur die alten Thimigs, sondern auch ihr Chauffeur, zwei Krankenschwestern, der Anwalt der Familie und der Hausarzt – sowie schliesslich auch der Sohn Hermann. Dieser landete gemeinsam mit meinem Mann in der Infektionsabteilung des Franz-Josefs-Spitals. Die Thimigs haben alle überlebt (Schwester, Hausarzt, Anwalt, Chauffeur sind gestorben) und der Professor Hitzenberger hatte sich eine tödliche Krankheit geholt, an der er drei Jahre später verstarb. In diesem März 1938 ist Hitler bekanntlich triumphal in Wien eingezogen – während mein Mann verzweifelt im Spital lag, meine Mutter zu Hause weinte, und ich täglich vom achten in den zehnten Bezirk meinen Weg nahm. Ich erinnere mich, dass wir Silvester 1937 und Neujahr 1938 noch besonders lustig gefeiert hatten, dass ich an diesen Abenden richtig übermütig gewesen war – für lange Zeit ein letztes Mal.

Ein ungeheuerlicher Druck lastete auf uns. Meine Ahnen hatten in keiner Weise den Hitlerischen Rassegesetzen genügt – und wir mussten uns alle Tage fragen, wie unser Leben weitergehen sollte. Da liess mein Mann, kaum, dass er halbwegs genesen war, alle seine Verbindungen ins Ausland spielen; im März 1939 war es schliesslich so weit, dass ihm eine Professur in Los Angeles zugesagt war. Am nächsten Tag erlitt er eine schwere Magenblutung, und wieder einen Tag später (es war sinnigerweise gerade mein Geburtstag) erschien ein Beamter der Polizei, um unsere Pässe einzuziehen. Offenbar hatte sich herumgesprochen, dass wir dieses schöne Land verlassen wollten. Wir bekamen unsere Pässe erst zurück, als der Krieg mit Polen ausgebrochen war – und damit waren wir im Grossdeutschen Reich festgenagelt. Im September 1941 starb mein Mann an Leukämie. Er war gerade achtundvierzig Jahre alt geworden. Und nun ergab es sich, dass mein rabiat erzwungenes Medizinstudium seinen Segen haben sollte. Da ich meinen Ariernachweis nicht erbringen konnte, weil, wie ich den Ämtern mitteilte, alle Papiere meiner Ahnen zum Teil in Spanien, zum Teil in Griechenland geblieben waren und daher dieser Zeit nicht erbracht werden konnten, hat man mir das geglaubt und ich konnte meine Praxis eröffnen. Wieso ich das zustande gebracht habe, ist mir heute noch ein Rätsel – aber es ist tatsächlich gelungen.

Ein Wunder in finsteren Zeiten

Hier enden die von ihr selbst aufgezeichneten Erinnerungen meiner Mutter, Anneliese Hitzenberger, die sie kurze Zeit vor ihrem Tod 2003 aufgeschrieben hat. Meine Mutter nimmt wenig auf die Tatsache Bezug, dass sie Jüdin gewesen ist. Sie erzählte mir, selbst ihre besten Freunde sollten nie etwas davon erfahren. Es fiel ihr schwer zu sagen: „Ich bin Jüdin“. Vielleicht gehört das zu den schlimmen Folgen der nationalsozialistischen Propaganda: dass Juden selbst ihre Herkunft zu verleugnen trachteten, aus Scham? Gefühl eines Makels? Ich selbst habe erst in späten Jahren erfahren, dass ich (nach hebräischem Recht) Jüdin bin. Vor einigen Jahren hat Ruth Klüger in München, wo ich einige Jahre lebte, einen Vortrag gehalten, in dem sie von ihrem Schicksal berichtete: schon als Kind mit Verboten belegt, Kinos zu besuchen oder auf einer Parkbank zu sitzen, dann ihr Weg durch drei Konzentrationslager. Ich habe Ruth Klüger oft als eine Art Zwilling gesehen: gleicher Jahrgang, grossbürgerliche Verhältnisse, der Vater Arzt, sie im 7., ich im 8. Wiener Bezirk aufgewachsen. Nach Klügers Vortrag meldete ich mich zu Wort, um meine Geschichte zu erzählen – sie meinte damals fast fassungslos, das könne sie nicht glauben. Hier also der Bericht einer Art Wunders in finsteren Zeiten.

Mein mütterlicher Grossvater Franz Kosak (1875 – 1935) war in der Praterstrasse getauft worden. Meine Eltern brachten den dortigen Pfarrer dazu, die Seite seiner Taufeintragung (vom Juden- zum Christentum) herauszureissen. Diese Seite haben meine Eltern in der Enns (bei der Ennsbrücke) versenkt; dazu noch die Tinte, mit der sie eine Eintragung gelöscht hatten, aus der hervorging, dass sich mein Grossvater hatte taufen lassen, das heisst, dass er Jude gewesen war. Meine Grosseltern hatten nicht gewollt, dass jemand erfährt, dass sie Juden sind und sich deshalb taufen lassen. Wegen einer anstehenden Leistenoperation fuhr mein Grossvater nach Deutschland, damit niemand in Wien feststellen könne, dass er beschnitten war. Meine Grossmutter Erna (1883 – 1963) verdankt ihr Leben „Onkel“ (wie wir Kinder ihn als einen Freund meiner Eltern nannten) Leopold Breitenecker, einem Gerichtsmediziner und Parteimitglied der NSDAP – er persönlich habe sie aus dem Zug nach Theresienstadt herausgeholt. Geheimer Wunsch meiner Grossmutter sei gewesen, in Wirklichkeit ein Kind der Kinderfrau meiner Urgrossmutter Ottilie Mühlrat gewesen zu sein; sie wäre nur adoptiert worden. Eine Nichte der Kinderfrau wurde dazu gebracht, auszusagen, meine Grossmutter sei ein uneheliches Kind, einem „Seitensprung“ mit einem Arier entstammend. Das machte meine Grossmutter zur Halbjüdin, meine Mutter zur Vierteljüdin.

Wie schon im Bericht meiner Mutter erwähnt, heirateten meine Eltern im April 1928. 1939 erlangte mein Vater, Karl Hitzenberger (1893 – 1941), ein bekannter Arzt in Wien und „Arier“, eine Berufung nach Los Angeles. Die Gestapo kam aber in unsere Wohnung, konfiszierte die Pässe meiner Eltern und gab sie ihnen erst zwei Tage nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zurück. Einmal wurde mein Vater von der NSDAP vorgeladen: „Wir haben gehört, dass Sie Ihre Kinder in katholische Schulen schicken, und dass Sie jüdische Freunde haben!“

Die Antwort meines Vaters sei gewesen: „Ja, ich schicke meine Kinder in katholische Schulen, weil es die besten sind. Ja, ich hatte jüdische Freunde; aber jetzt nicht mehr, weil Sie sie vertrieben und ermordet haben.“

Der frühe Tod meines Vaters im September 1941 war eine Folge der von ihm als Einzigem diagnostizierten Papageienkrankheit bei der Familie Thimig; dazu noch die Leukämie, vielleicht eine Folge seiner Arbeit als Röntgenologe. Er starb zu Hause in unserer Maurer Villa. Schon im Sterben, sagte er noch zu meiner Mutter, sie solle uns vier Kinder nicht am Leben lassen – weil er von Konzentrationslagern wusste – und hat ihr auch die Reihenfolge der Tötungen nahegelegt. Dieser Aufforderung ist meine Mutter nicht nachgekommen, sondern hat mit allen Kräften und Mitteln versucht, uns unbeschadet über den Krieg zu bringen. Sie selbst ist, wenn während Bombenangriffen Patienten nach ihr riefen, mit dem Fahrrad zu ihnen gefahren. (Im selben Haus wohnende Ärzte waren dazu nicht bereit.) Sie übernahm die medizinische Praxis meines Vaters und die Leitung der Ambulanz; wahrscheinlich wieder mir Hilfe Professor Breiteneckers, den sie nach dem Krieg verteidigt hat – die Jüdin den Nationalsozialisten. Unsere jüdische Herkunft blieb uns viele Jahre unbekannt.

Nach dem Krieg trat meine Mutter der SPÖ bei. Als Mitglied der Sozialistischen Ärztevereinigung wurde sie 1955 in den Vorstand gewählt. 1947 war sie als Vertragsärztin der UNRRA tätig. Sie wurde eine namhafte Aktivistin der während der NS-Ära aufgelösten und nach dem Krieg neu gegründeten Organisation der Ärztinnen Österreichs (OÄÖ). Dieser Vereinigung stand sie viele Jahre lang als Vizepräsidentin und ab 1974 in der Nachfolge von Lore Antoine als Präsidentin vor. Im Rahmen der OÄÖ war sie auch an der Organisation eines gross angelegten Hilfswerks für nach dem Aufstand 1956 aus Ungarn geflüchtete jüdische Ärztinnen und deren Familien beteiligt. Sie war Mitglied verschiedener Ausschüsse der Ärztekammer für Wien und redigierte deren Mitteilungsblatt.

In der Zeitschrift Die Frau verfasste sie über zwei Jahrzehnte lang regelmässig Artikel zu medizinischen Fragen, aus denen 1951 das Frau Doktor Buch entstand. 1953 erschien ihr Ratgeber für Sexualaufklärung Wie sag´ ich´s meinem Kinde. In zahlreichen Vorträgen an öffentlichen Schulen und Volkshochschulen referierte sie zu medizinischen und pädagogischen Themen. 1987 wurde ihr das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien verliehen. Bis ins hohe Alter war sie als niedergelassene Allgemeinmedizinerin tätig.

Anmerkung

1 Gemeint sind wohl die Friedensverträge von Versailles mit dem Deutschen Reich und von St. Germain-en-Laye mit Deutsch-Österreich von 1919; Anm. d. Red.