Ausgabe

Ernst Lindner (1870-1956), der vergessene Synagogenarchitekt

Ursula PROKOP

Content

Der Synagogenbau erlebte vor allem in den letzten Jahrzehnten der Donaumonarchie eine ausserordentliche Blüte. Infolge der völligen rechtlichen Gleichstellung und des Zuzugs zahlreicher Juden aus dem Osten erfuhr das österreichische Judentum sowohl zahlenmässig als auch kulturell einen ungeheuren Aufschwung.

Nicht wenige bis dahin kleine örtliche Gruppierungen, die in die Zuständigkeit der jüdischen Kommunen grösserer Städte in der Nachbarschaft fielen, erhielten damals den Status einer eigenständigen Kultusgemeinde und erbauten ihre eigenen Synagogen. Dies traf nicht zuletzt auf die kleine jüdische Gemeinde des Städtchens Skotschau (heute Skoczów, Polen) in Österreichisch-Schlesien zu, die erst 1893 selbständig wurde und in der Folge das Projekt eines Synagogenbaues in Angriff nahm.1 Als sich das Vorhaben gegen 1899/1900 konkretisierte, beauftragte man den jungen Architekten Ernst Lindner, der aus einer der alteingesessenen, wohlhabenden Familien der Skotschauer Judenschaft stammte.2

Lindner & Schreier, Synagoge Ustron. Quelle: Der Bautechniker, 1901. Mit freundlicher Genehmigung U. Prokop.

Als Sohn eines begüterten Unternehmers war der 1870 geborene Ernst nicht gezwungen, einen Brotberuf zu ergreifen, sondern durfte in Wien Architektur studieren, wo er seine Ausbildung an der Technischen Hochschule bei Carl König erhielt, einem der renommiertesten Professoren seiner Zeit.3 Wie damals üblich unternahm der junge Ernst nach dem Abschluss seiner akademischen Ausbildung eine längere Studienreise nach Italien, denn gleich nahezu allen Schülern Carl Königs hatte er eine besondere Vorliebe für italienische Kunst und Kultur, die ihn Zeit seines Lebens prägen sollte.4 Den Berufseinstieg begann er dann bei einer grossen Baufirma in Bielitz (heute Bielsko - Bia�a, Polen). Diese Stadt, unweit von Skotschau gelegen, war die grösste der Region. Sie wuchs damals sehr rasch, und in jenen Jahren fand geradezu ein Bauboom statt, der auch späterhin noch Lindner zugute kam. Nach einem weiteren Praktikum bei dem renommierten Architekten Friedrich Schön5 machte sich Lindner schliesslich um 1900 zusammen mit seinem etwas jüngeren, aus Wien stammenden Studienkollegen Theodor Schreier (1873-1943) selbständig und eröffnete ein Atelier in der Seegasse im 9. Wiener Bezirk. Lindner stand also gerade am Beginn seiner Karriere, als er den Auftrag für die Skotschauer Synagoge erhielt. Der eher unaufwendige Bau, in den Formen der Neorenaissance gehalten, dürfte zur Zufriedenheit der Auftraggeber ausgefallen sein, denn unmittelbar danach konnte der Architekt mit seinem Partner Schreier eine weitere Synagoge im benachbarten Ustron (heute Ustron, Polen) errichten, einem Ort, der sich durch eine besonders hübsche Lage in den Beskiden auszeichnet.6 Bemerkenswert ist, dass der Architekt bei diesem sehr kleinen Kultbau, der für nur rund 120 Personen konzipiert war, hier erstmals den Typus eines Zentralbaues verwendete - eine bis dahin eher unübliche Form. Möglicherweise nutzte man die Kleinheit des Gebäudes, um hier neue Ideen einzubringen.

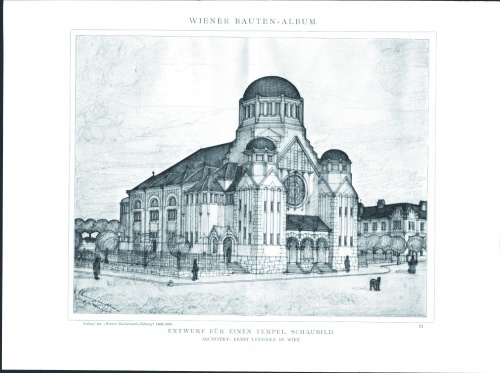

Lindner, Entwurf einer Synagoge. Quelle: Wiener Bauindustriezeitung, 1909. Mit freundlicher Genehmigung U. Prokop.

In den nächsten Jahren war das Büro Lindner & Schreier mit zahlreichen Aufträgen sehr gut ausgelastet. Nicht zuletzt kam dem Büro der Umstand zugute, dass Schreier seine Kontakte in Wien hatte und Lindner in seiner Heimatregion Schlesien gut vernetzt war. Neben dem Bau einiger Villen in den Wiener Vororten bot sich den beiden insbesondere in Bielitz, wo ja Lindner bereits gearbeitet hatte, ein reiches Betätigungsfeld. Noch heute prägen viele elegante Jugendstil-Häuser, die von dieser Architektengemeinschaft errichtet wurden, das Bild der Stadt.7 Darüber hinaus erhielt das Büro Lindner & Schreier auch Aufträge für öffentliche Bauten, darunter eine Volksschule in Skotschau und ein Amtshaus mit angegliederter Schule für die Israelitische Kultusgemeinde in Bielitz, deren Fassade mit maurischen Elementen dekoriert war.8 Auch die Errichtung der äusserst repräsentativen Korpskommandatur in Hermannstadt (heute Sibiu, Rumänien), die, an ein barockes Palais erinnernd, heute noch als Rektoratsgebäude der örtlichen Universität dient, fällt in diese Jahre.9

Über den vielen Aufgaben hatte das Büro Lindner & Schreier den Synagogenbau nicht aus den Augen verloren. Zu den zahlreichen grossen Konkurrenzen, an denen sich das Architektenduo in jenen Jahren beteiligte, zählte der 1904 international ausgeschriebene Wettbewerb für eine Synagoge in Triest, das damals noch zur Donaumonarchie gehörte. Angesichts der äusserst wohlhabenden Triestiner jüdischen Gemeinde war die Erwartungshaltung an dieses Vorhaben sehr hoch, und die namhaftesten Architekten ihrer Zeit beteiligten sich. Trotz der starken Konkurrenz erhielten Lindner & Schreier einen zweiten Preis, was angesichts des Umstandes, dass kein erster Preis vergeben wurde, um so höher zu werten ist.10 Besonderes Interesse verdient dieser Entwurf, da er als Versuch anzusehen ist, neue Wege im Synagogenbau einzuschlagen, und von dem bis dahin üblichen Kanon einer zumeist - unter Anwendung neoromanischer oder orientalischer Elemente - historisierenden Formensprache abzugehen. Ganz offensichtlich erfolgten diese Innovationen in Auseinandersetzung mit der von Otto Wagner propagierten „Moderne" in der Architektur. Wie schon bei der kleinen Synagoge in Ustron brachten Lindner & Schreier die Idee eines Zentralbaues ein, diesmal jedoch von einer repräsentativen Kuppel überwölbt. Trotz des Preises erhielten sie allerdings nicht den Auftrag für den Bau, welcher in der Folge einem örtlichen Architekturbüro übertragen wurde.11

Dieser Wettbewerbserfolg förderte, auch wenn er zu keinem Auftrag führte, doch das Prestige des Büros Lindner & Schreier, da das Geschehen in der Fachpresse mit grosser Aufmerksamkeit verfolgt worden war. Wie kompetent die beiden Architekten sich auf dem Gebiet des Kultbaues fühlten und wie weltoffen sie waren, zeigt auch der Umstand, dass sie sich kurz danach an der Konkurrenz für eine katholische Kirche in Bielitz beteiligten. Ähnlich wie in Triest wurde ihnen, trotz einer Prämierung, abermals die Ausführung nicht übertragen.12 Dessen ungeachtet war das Büro mit Privataufträgen in diesen Jahren gut ausgelastet. Warum die Bürogemeinschaft 1906 dennoch aufgelöst wurde, ist unklar.

Linder, PortrŠt von Helga Kestranek, 1925. Mit freundlicher Genehmigung D. Baum.

Ernst Lindner war auch ohne seinen Partner weiterhin mit zahlreichen Vorhaben in Wien und, vor allem, in Bielitz beschäftigt. Neben dem Bau mehrerer Miethäuser erhielt er insbesondere 1909 den Grossauftrag zur Errichtung der Bielitzer Staatsgewerbeschule. Daneben blieb die Beschäftigung mit dem Synagogenbau weiterhin ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit, dem er sich auch in der Theorie widmete. 1910 publizierte er einen längeren Aufsatz für ein Standardwerk, der einen Überblick über die Wiener Synagogen bot.13 Bei seinen eigenen Entwürfen konnte er seine kühnen Träume jedoch nicht immer verwirklichen, sondern musste sich dem konservativen Geschmack seiner Auftraggeber anpassen, wie bei der formal eher konventionellen Synagoge in Neutitschein (heute Nový Ji�ín, Tschechische Republik). Der ehrgeizige, 1909 publizierter Entwurf eines monumentalen Tempelgebäudes, dessen „Baumassen auf Fernwirkung konzipiert", und in dem traditionelle Elemente geschickt mit den Neuerungen der Moderne verbunden waren, scheint hingegen Papier geblieben zu sein.14 Auch als etwas später, 1912, die Kultusgemeinde von Klosterneuburg in Niederösterreich einen Wettbewerb ausschrieb, erhielt Lindner nicht den Zuschlag, da sein Projekt viel zu teuer gewesen wäre.15 Es wurde nur der bescheidenere Bau eines örtlichen Architekten realisiert, der sich den umliegenden Wohnhäusern anpasste. Dennoch konnte sich Lindner bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges bei der Planung von Profanbauten reger Nachfrage erfreuen.16 Als österreichischer Patriot meldete er sich freiwillig zum Kriegsdienst; möglicherweise war er, wie die meisten seiner Kollegen, bei einer militärischen Bauabteilung beschäftigt.

Lindner, Grabmal des Sozialphilosophen Josef Popper-Lynkeus, 1921. Foto: U. Prokop.

1918, nach dem Auseinanderbrechen der Monarchie, war die Situation für Ernst Lindner besonders kritisch. In Wien gab es aufgrund der wirtschaftlich katastrophalen Lage des kleinen Österreichs kaum Bauaufträge, und Bielitz gehörte jetzt zu Polen. Eine Tätigkeit als freiberuflicher Architekt war daher praktisch unerreichbar. Nachdem er 1919 eine Anstellung als Leiter der Technischen Abteilung der Israelitischen Kultusgemeinde erhalten hatte, lebte Lindner mit seiner Familie jetzt zur Gänze in Wien.17 Allerdings rissen seine Kontakte zur alten schlesischen Heimat, wo er in deutschsprachigen Künstler- und Intellektuellenkreisen verkehrt hatte, nicht ab. Ein sehr einfühlsames Portrait aus der Mitte der 1920er Jahre, das die Grafikerin Hertha Karasek-Strzygowski (1896-1970) von Ernst Lindner anfertigte, ist in mehrfacher Hinsicht ein interessantes Zeitzeugnis. Hertha Karasek, die sich insbesondere als Buchillustratorin betätigte, war in erster Ehe mit dem berühmten Wissenschafter Josef Strzygowski verheiratet (er hatte an der Wiener Universität einen Lehrstuhl für Kunstgeschichte inne). Nach Strzygowskis Tod ging sie 1942 eine Ehe mit dem Volkstumsforscher Alfred Karasek ein. Alle drei gehörten den intellektuellen Kreisen von Bielitz an, und ironischerweise näherten sich alle späterhin in Denkweise und Werk sehr stark der NS-Ideologie an.

Lindner leitete die Technische Abteilung der Wiener Israelitischen Kultusgemeinde bis zu seiner Pensionierung 1935.18 Im Rahmen dieser Tätigkeit war er unter anderem für die Restaurierung des von Josef Kornhäusel errichteten Wiener Stadttempels in der Seitenstettengasse verantwortlich, die 1923 durchgeführt wurde. Auch der von der Kultusgemeinde gestiftete Grabstein für den Sozialphilosophen Josef Popper- Lynkeus (1838-1921) in der alten Israelitischen Abteilung des Wiener Zentralfriedhofes wurde 1921 von ihm entworfen. Seinen Rückzug in den Ruhestand durfte Lindner jedoch nicht lange geniessen. Bereits drei Jahre später fand der sogenannte Anschluss Österreichs an NS-Deutschland statt, und die Wiener Juden wurden zu Freiwild. Bereits im Mai 1938 wurden Lindners Schwiegersohn Otto Schueller (der Mann seiner Tochter Karli) und dessen Bruder Fritz, die in der sozialistischen Partei engagiert waren, verhaftet. Sie wurden zuerst nach Dachau und später nach Buchenwald gebracht. Nachdem ihnen einiges an Vermögen abgepresst worden war und sie versprechen mussten, binnen drei Wochen das Land zu verlassen, wurden sie im Dezember des Jahres entlassen und flohen mit ihren Familien nach England. Diesem Umstand verdankte Lindner, der aufgrund seines fortgeschrittenen Alters möglicherweise in Wien geblieben wäre, sein Leben. Denn seine Tochter holte ihn und seine Frau umgehend zu sich nach London, wo er bis etwa 1943 blieb, ständig in Luftschutzkellern vor deutschen Bombenangriffen Schutz suchend. Lindners jüngerer Bruder Richard und dessen Familie hingegen sowie auch sein ehemaliger Partner Theodor Schreier kamen alle in der Shoa um. Trotz erheblicher Schwierigkeiten gelang es der Familie schliesslich sogar noch während des Krieges, Einreisevisa für die USA zu erhalten. In einer abenteuerlichen Überfahrt, ständig von U-Booten bedroht, erreichte sie auf einem winzigen griechischen Frachter schliesslich die Küste von Labrador. Lindner, der damals bereits über siebzig und von zarter Statur war, verletzte sich beim Ausschiffen auf stürmischer See und erreichte New York mit einer erheblichen Narbe.

In Manhattan, wo sich die Lindners niederliessen, wohnte man schräg gegenüber der Familie Kissinger, deren Sohn Henry damals bloss einer von vielen deutschen Emigranten und noch keineswegs prominent war. Trotz seines fortgeschrittenen Alters lebte sich Ernst Lindner in New York dank seiner Sprachkenntnisse und seines Interesses am kulturellen Leben noch recht gut ein, als eine Familientragödie ihm schliesslich den Lebenswillen nahm: Seine heissgeliebte Tochter Karli verstarb, viel zu jung und völlig unerwartet, 1954. Nur zwei Jahre später sollte der Vater ihr folgen, als er sich von einem Sturz, der einen Hüftbruch zur Folge hatte, nicht mehr erholte.19

1 Die jüdische Gemeinde in Skotschau umfasste damals rund 600 Personen. Siehe dazu: Janisz Spyra (Hg.), In the Shadów of the Skoczow Synagogue, Bielskó-Bia�a 1998.

2 Sein Vater David Lindner (1844-1932) war ein gut situierter Fabrikant in Skotschau.

3 Carl König (1841-1915) war der erste Jude, der in Wien einen Lehrstuhl für Architektur inne hatte, siehe M: Kristan, Carl König, Kat., Wien 1999.

4 Freundliche Auskunft Mrs. Doris Baum, Bristol, USA (Enkelin von Ernst Lindner), der ich für ihre Kooperation zu grossem Dank verbunden bin.

5 Siehe dazu U.Prokop, Die Synagoge von Mistelbach und ihr Architekt Friedrich Schön, in: David 22 (2010), Nr. 84, S. 54ff.

6 Der Bautechniker 20 (1901), S. 962.

7 Siehe dazu Eva Chojetzka, Architektura i urbanistyka Bielska- Bia�ej 1855-1939, Katowice 1987.

8 Wiener Bauindustriezeitung 23 (1906), S. 99f, T. 23.

9 Wiener Bauindustriezeitung 21 (1904), S. 391ff.

10 Siehe dazu Evi Fuks, Der Synagogenwettbewerb von Triest, in: Oskar Strnad, Kat., Salzburg/ München 2007.

11 ebenda

12 Auch bei dieser Konkurrenz wurde kein 1. Preis vergeben, und Lindner & Schreier hielten ex aequo mit Leopold Bauer einen 2. Preis, wobei letzterer den Auftrage erhielt.

13 Ernst Lindner, Synagogen, griechische und russische Kirchen, in: M. Paul, Technischer Führer durch Wien, Wien 1910, S. 281ff.

14 Wiener Bauindustriezeitung 26 (1909), S. 339.

15 Der Bautechniker 38 (1918), S. 369f.

16 In Wien baute er u. a. 1912 eine elegante Mietvilla in der Huleschgasse 5 sowie 1914 gemeinsam mit Friedrich Schön ein repräsentatives Innenstadtmiethaus in der Habsburgergasse 7.

17 Um 1905 heiratete er Irma Deutsch, aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor.

18 Lehmann, Wiener Adressverzeichnis (Auflistung der Mitarbeiter der Kultusgemeinde).

19 Siehe Anm. 4.